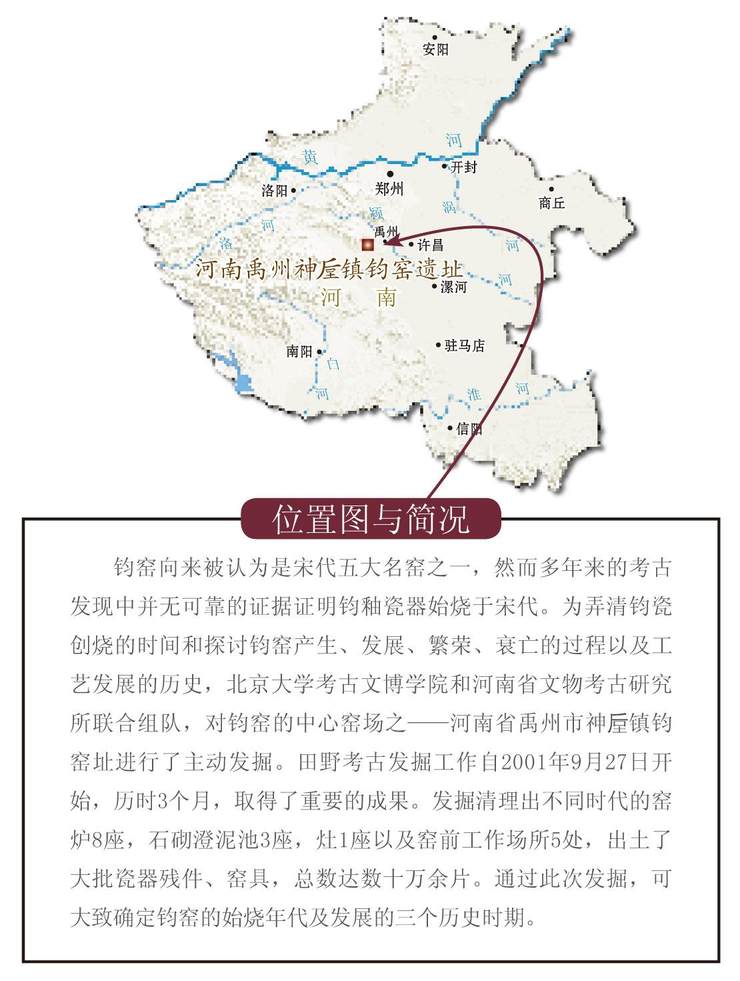

神垕镇钧窑遗址:陶瓷上的那抹彩霞

陶瓷篇

◎◎◎左页中的瓷器残片出土于神垕镇刘家门钧窑遗址,属于北宋晚期的钧瓷标本,表面已经可以看到钧瓷典型的紫红釉;上图的天青釉红斑碗由出土的残片拼接修复而成,出现在遗址更晚的地层中,对红色的运用在这一时期已经十分成熟,红斑虽然随意却精美无比。

2001年秋天,我领着北大考古队来到河南省禹州,已经习惯不同考古队隔三差五造访的禹州人并没有因为我们的异乡口音而多有留意,许多人都以为又是一次普通的考古发掘。然而,谁也想不到,正是这次考古发掘解决了中国陶瓷史上一个悬而未决的谜题。

考古队一到,就给了大家一个意外。既然是冲着钧瓷而来,应该要去禹州大名鼎鼎的钧台窑遗址才对,可我们却有意避开钧台窑遗址,直奔神垕镇的刘家门而去。这个目的地的选择是经过了一番研究的。根据指出钧窑产地最早的文献材料、明代《嘉靖钧州志》(古钧州即今禹州)的记载,“窑,瓷窑在州西大刘山下,瓦窑在州西禁沟左右”,表明神垕镇西南部的窑场应是钧窑早期的中心窑场。上世纪60年代,故宫博物院曾对禹州的古窑址进行过较为全面的调查,也指出神垕镇刘家门窑址的产品最精、时代最早。

◎◎◎上图是在神垕镇钧窑遗址发现的窑炉(时代为北宋晚期到金代),残长12.92米,宽2.26米,呈长方形,中间以一道土石砌建的矮墙将窑室隔为前后室。在前后室的南壁各开了3个添火孔,窑炉尾部口径1.1米的圆洞为窑炉唯一的大烟囱基部,以石砌小孔与窑室相连。正是在这座不起眼的窑炉里,经过一番烈焰煎熬,最终诞生了最早的钧瓷。

果然,随着发掘工作的深入,刘家门窑址出土的瓷器残片让考古队员们逐渐兴奋起来:器型是如此之丰富,包括碗、盘、洗、盒、盆、注壶、罐、瓶、香炉、器盖、枕等等;从釉色看,有不施任何釉料的素胎器,有类似汝窑的天青釉瓷器,也有白地黑花瓷器和少量的黑釉瓷器,可惟独不见钧瓷最有代表性的那一抹红色。闻名于世的“钧红”釉瓷器,以青中带红、灿如红霞的釉色深得人们的赞赏,因为存世量少而极为珍贵,民间流传有“纵有家财万贯,不如钧瓷一片”的说法。

难道是之前的推测错了?抑或刘家门遗址只是一个仿汝窑的窑址?还是正如近些年学术界所争议的那样——钧瓷在宋代根本就不存在?

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。