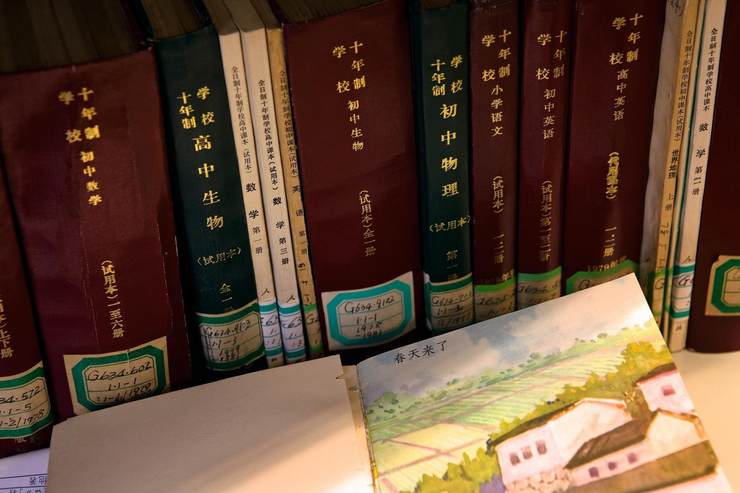

1978版教材

一抹新绿泛早春

1978年版中小学教材是结束“文革”之作,小学《语文》第一册的首篇就是“春天来了”。

1977年初夏的一个黄昏,广西桂林某冶金系统国营工厂,俄文翻译张秉衡被叫到工厂领导办公室。“刚刚接到南宁来的电话,上边说中央来急电点名抽调你去北京,执行一项紧急任务,明早就出发。车票已经给你准备好了。”

去北京干什么,要去多久?领导一无所知,张秉衡也是一脸茫然。这位日后小说《日瓦格医生》的中文版翻译者之一,是位优秀的俄文翻译家,原任职于人民教育出版社俄语编辑室。1966年,“文革”爆发,张秉衡和众多同事都被下放到安徽凤阳的“教育部五七干校”劳动锻炼。1972年1月,干校宣布解散,人员重新分配工作,他就到了广西。5年过去了,正当他怀疑自己是否就要一直扎根在祖国南疆的时候,命运却又奇迹般地有了转机。

当张秉衡赶回久违的北京城,来到指定的报到地点——北京西苑大旅社(今天北京西苑饭店)时,他看到一些熟悉的身影在忙碌着,那是他原单位的老领导和老同事。也有一些陌生面孔,他们是来自全国各大学、中学、小学等机构的专家、学者和教师。大家都带着几分兴奋而神秘的表情传递着一个内部消息:“是小平同志亲自批准调我们来北京的。”这么多人集结北京的任务最后大家都知道了:要在一年多的时间内新编一套全国通用的中小学教科书。

新中国成立以来,教材的编写也翻开了新的一页。教材是教育的根本,不同的编选指导思想,会培养出不同的价值观。从1950年至90年代,全国中小学通用教材一共有8套(上图),稳定的教材,有利于教育思想的传承与沿袭。但是“文革”时期,全国没有统一的课程和教材,各地各自为战。下图即为由河南省革委会文教卫生局于1970年出版的第六册《工业基础知识》。扉页为具有时代特征的毛主席语录和画像。

事关中国命运的教科书

这是在1977年,中国刚刚平息十年的内乱,一切有待于拨乱反正。而此时亿万中小学生手中捧着的教科书依然是“文革”时期的产物。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。