药引子

翩翩而来的使者

标签: 文化遗产

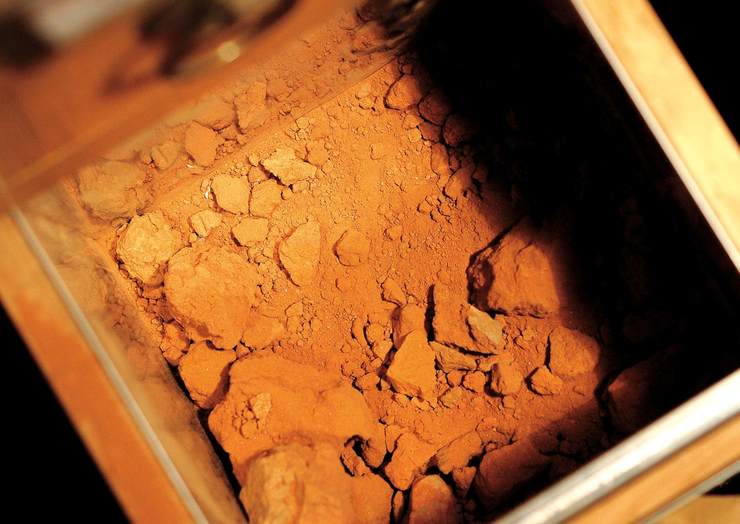

神秘的药匣子被打开了,里面竟是一些黄色的土疙瘩,这难道也是药吗?不错,这是一种奇特的药引,名为伏龙肝,是烧柴草的土灶灶内底部中心的焦黄土块,俗称灶心土。在清宫医案中记载,1880年夏天,慈禧太后大病一场,甚至到了便血数日的境地,御医在原来的养心归脾汤内加入了三钱灶心土作为药引,用以收涩止血。第二天慈禧不再便血,病情好转。

批判“药引子”的第一人

清朝末年,江南名城绍兴。一所有些破败的宅邸,看建筑的样式依稀是一处书香人家。庭院中花木扶疏,空旷岑寂。从内房偶尔传出几声男人的咳嗽声,原来这家主人生病了。刚从宅子大门走出来的医生,正是绍兴城里有名的郎中何廉臣,时至今日他仍然是中医史上的名医。宅院里还围着一圈人,叽叽喳喳地议论着医生刚开的药方,上面有几味古怪且难以得到的“药引子”。大人们的谈话吸引了在旁边看书的小孩儿。他听着家人们说着什么“元配的蟋蟀”,想到他平常玩耍的百草园,那里或许可以找到,于是他自告奋勇地接下了这一重大任务。

在将近四年的时间里,男孩儿都在为自己久病的父亲寻觅着奇异的“药引子”——元配蟋蟀、冬天的芦根、经霜的甘蔗、平地木等等。但后来,他父亲的病仍旧日甚一日,最终撒手西去。

这个男孩儿就是少年时代的鲁迅。他后来留学日本,学习了先进的西方医学。反思当年的经历,恍然有一种受骗的感觉,于是,他“便渐渐的悟得中医不过是一种有意的或无意的骗子。”在西学东渐、反传统的时代洪流中,鲁迅开始不遗余力地批判让他伤心的故国医学。由于鲁迅的文章影响广泛,许多人也都认为中医是伪科学,尤其是“药引子”,只不过是故弄玄虚的骗人把戏。

图中这并不起眼的药材,即鲁迅笔下为其父亲治病所需的药引芦根。鲁迅认为这是中医骗人的把戏,不过在医案上芦根却是一味常见的药引。1905年,年迈的慈禧太后身体不适、咽喉疼痛,御医诊脉过后在药方里加入了两支切碎的鲜芦根作为药引,因为芦根能够入胃、肺二经,清散肺胃风热。果然,第二天的医案记载证实了药引的神奇效果:『风热渐解,咽痛渐轻。』

“药引子”是中国医学特有的现象,通俗的定义就是“药物的引导”。医书上说,“药引子”可以带领药物进入病变部位,起向导作用。也可以让药力更好地发挥,达到“锦上添花”的效果。“药引子”可以是药,也可以是其他各种事物。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。