从卖炭翁到特需采购

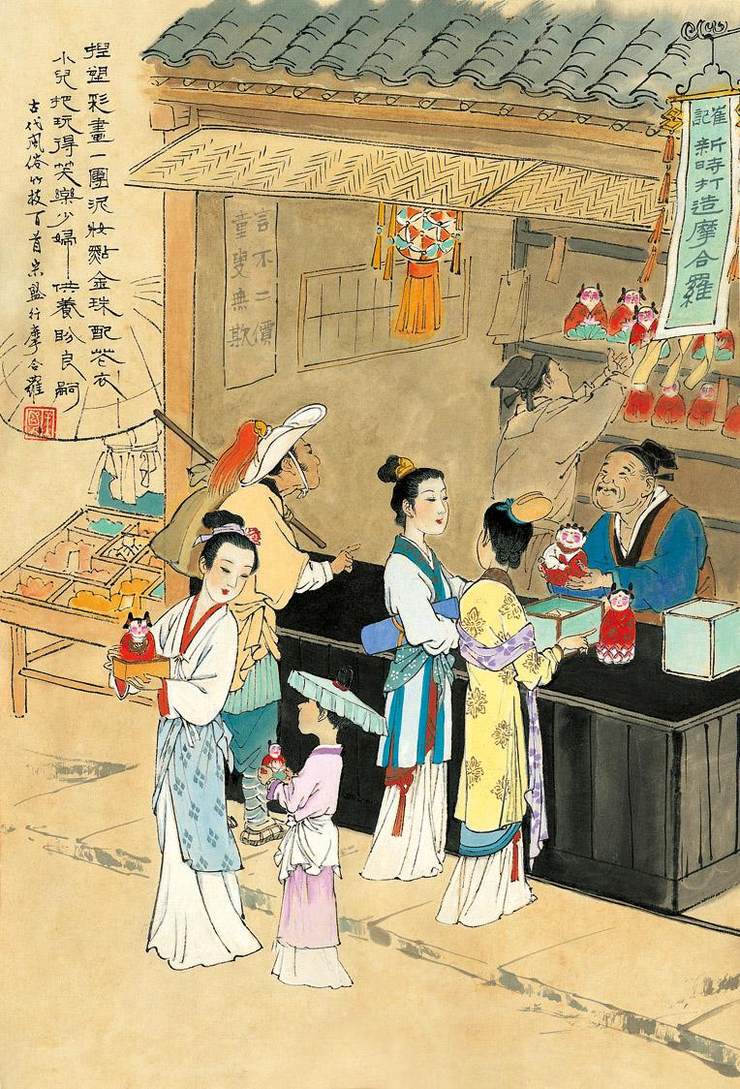

“一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。”这是唐代诗人白居易所作叙事诗《卖炭翁》片段。所谓宫使,即宫市之使,是指宫廷里需要的日用品,由官府承办,向民间采购的人员,这有点类似于“特需供应”采购者。唐德宗(公元779~805年在位)时,朝政有一个特点,就是宦官权力逐渐膨胀,掌握了为内廷采购的权力,主持内廷采买的宦官“宫市使”亦借职务之便,嚣张跋扈、欺凌百姓。

在一个寒冷的冬季,大雪纷飞,一位老翁,步履蹒跚,满面尘灰,两鬓苍苍,为了糊口,不得不上南山伐木烧炭,烧得炭后,再赶着牛车到长安城中卖炭。不料正碰上出外采买的大小宦官(黄衣使者白衫儿),老翁辛辛苦苦拉的约重千斤的一车木炭,只得到“半匹红绡一丈绫”的可怜报酬。《卖炭翁》所描写的便是宫使的行径。其实,《卖炭翁》暴露的只是冰山一角,宦官借“宫市”之名,掠夺百姓,花样繁多。

在唐代,都城长安的外郭城设有两个固定的市场,即东市和西市,东都洛阳城设有三个市场,南市、北市和西市,按规定,商品交易都应该在市区进行。因此,“宫市”采购也以市场为主,《卖炭翁》的故事就发生在某市场的南门外。

据史书记载,“宫市使”属下数百人,号称“白望”,专门在长安的东西两个市场压价采买,还强迫商贩交纳入门费和脚价钱(运输费),经常有商贩货物被征,空手而归。因此,每到看见这些宦官出宫,商贩们都望风关门撤摊,避之犹恐不及。更有甚者,一些并非担任采买任务的宦官,游走于市场时也“多诈称宫市,肆夺人物,百姓怨苦”。“宫市”不仅扰乱市场,也使百姓苦不堪言,成为德宗朝民怨最大的弊政,曾经有人以麻辫发,携带竹筐和苇席,哭于长安东市,痛斥“宫市”的种种危害,冒死进谏,力主废罢。

责任编辑 / 张婷

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。