没有红色的《毛主席去安源》

张培森:中共中央党史研究室研究员

无论从它产生的背景和它后来的广大的影响,都相当典型地反映了那个特定的时代,所以从一定意义上说,它是一个特定时代的历史记录。一个20来岁的年轻人画的一幅领袖画像,为什么会受到那样超常的赞赏和鼓励,进而受到人们那样如痴如醉的膜拜,离开那个特定的复杂政治因素,离开中国那个特定历史条件下形成的毛泽东在群众中的无比威望,离开那个时期人们普遍的对领袖毛泽东的神化心态,是很难理解这一事件的。我想,也许这就是《毛主席去安源》的特殊历史价值之所在。

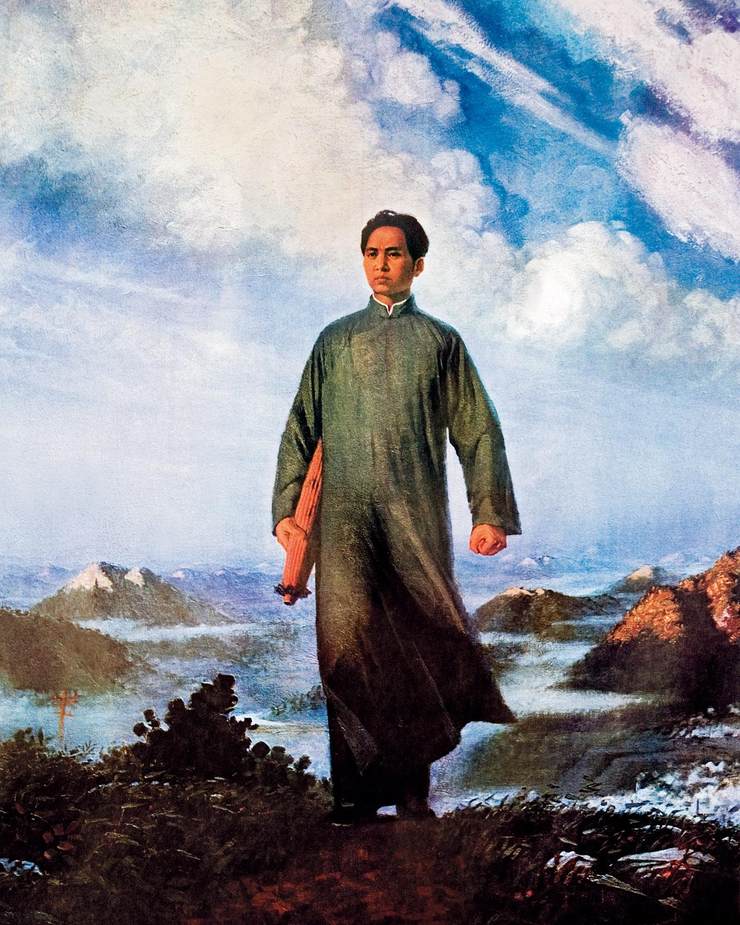

图为《毛主席去安源》,有人说画中的青年毛主席最为俊朗。但在创作者刘春华眼里,这幅画仍有许多不完美之处。

这是一幅印刷量达到九亿(正式出版发行是一亿九千万张)的画。它本是一幅独幅油画,因各种偶然而生成的“未完成”作品,却极具宗教色彩地被几亿人膜拜,戏剧性地成为宣传画的典型。它就是《毛主席去安源》。

它诞生的年代,十分奇特。1967年的春夏之交,全国开始掀起了批判刘少奇的高潮。在1967年6月,中国人民大学等单位的师生决定举办一个“毛泽东思想的光辉照亮了安源工人运动”展览,正面宣传毛主席七次去安源的领导功绩,以消除刘少奇对安源的影响。他们开始在北京各个艺术院校挑选美术人才,去安源实地考察。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。