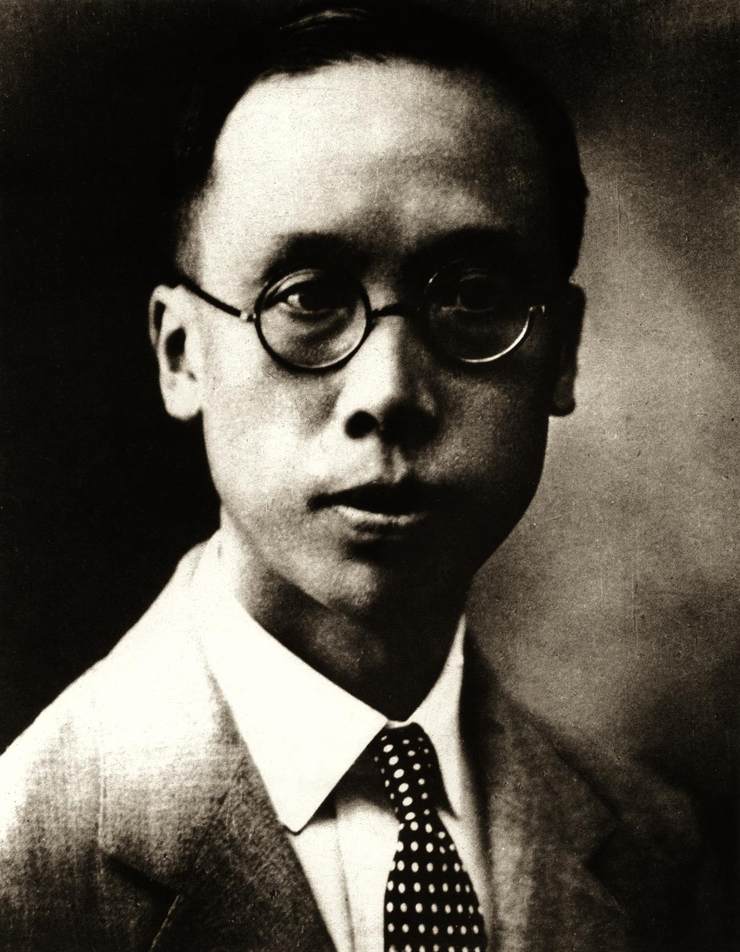

范旭东

开辟中国化学工业『一书生』

1941年12月7日,太平洋战争爆发。12月12日,香港九龙半岛沦陷,密集的炮火声响了一夜。第二天早上,《大公报》香港版主任徐铸成冒着头顶上飞舞的炮弹前往金城银行地下室,看望在此避难的《大公报》总经理胡政之和实业家范旭东等几位先生。范旭东先生对徐铸成说:“我昨晚听了一夜炮声,很高兴,了解到日军炸弹的爆炸力很有限,可见他们的炸药制造并不怎么先进,我们再努一把力,完全有可能追过他们。”

能以如此角度看待日本人疯狂投下的炮弹之人,也只能是这位被誉为“中国化工之父”的范旭东。此时,他在天津、南京的化工企业都已沦陷在日寇之手,但这位年近花甲、拥有二十几年创办化学工业经验的实业家,壮志未泯。

战火中的“亚洲第一大厂”

硫酸作为基本化工原料,广泛应用于化肥、印染、军工炸药等工业,20世纪的世界各国,通常把硫酸产量的多寡作为衡量国家工业发展水平的重要标志之一。早在1929年1月,范旭东就提议国民政府工商部办酸、碱厂。然而,直到1931年9月18日,在这个极为特殊的日子里,范旭东才收到政府实业部硫酸铵委员会筹备委员的聘书,和他同时被聘的还有吴蕴初、刘鸿生、史量才、张公权、陈光甫等实业家和金融家。后来范旭东撰文回忆说:“记得通知书送到公司,恰好是‘九一八’那天,大家的情绪极不自然,无意中都想到此项工业和国难的因果。试思1915年的德国,不遭敌军包围、国亡无日的危机,这门工业或者到今日还是空中楼阁。中国在这个当儿要办硫酸铵工业,我们决不要忽略这段史实。这是我们当日大家的口约,回忆起来,真是感慨无量。”

1933年11月22日,范旭东正式呈请实业部备案,承办硫酸铔厂。1934年3月,厂址选定在江苏六合县卸甲甸,据说这是楚霸王项羽的卸甲休息之处。这里紧靠长江,与南京隔江相望,腹地宽广,有发展空间。这年7月,他们在卸甲甸买下1277亩地,并于1935年9月,在长江边兴建了一个能容万吨级船舶、可以3个仓口同时装卸的码头,还安装了一座自行设计、能吊装百余吨货物的起重机—这是中国当时起重吨位最大的工业码头。一个月后,从美国远航而来的百吨重的氨合成塔运抵码头,自起吊至安全落地,前后只用了约一个小时,效率惊人。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。