纸甲疑云

标签: 文物故事

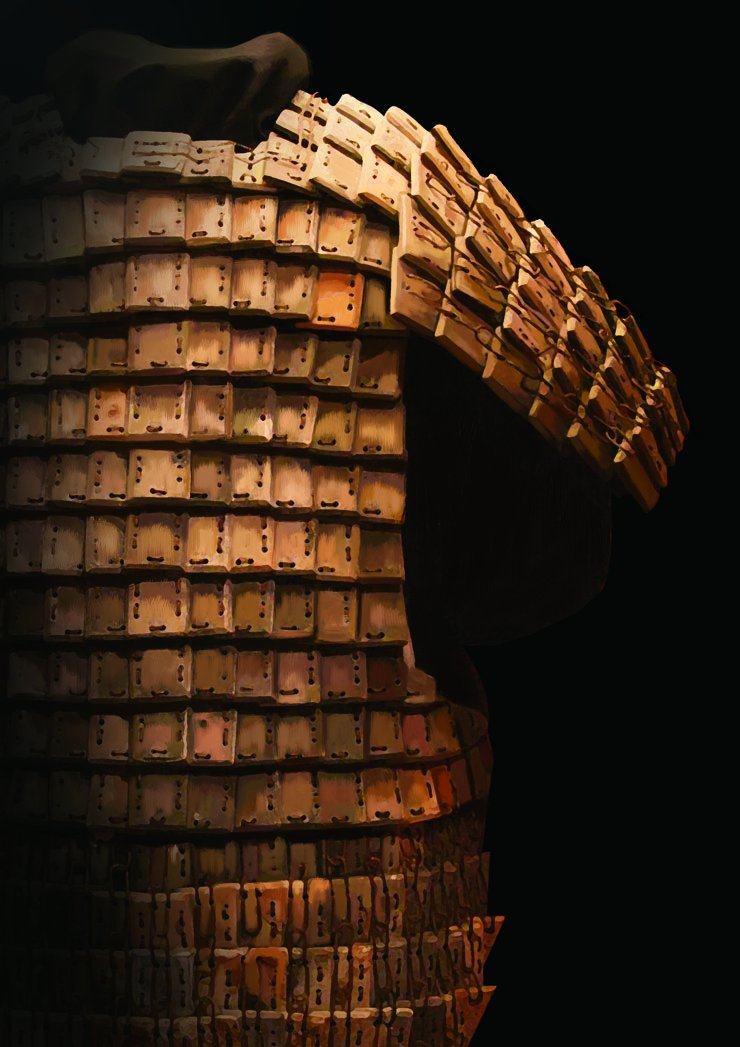

一场“赔本儿”的买卖

南宋嘉定十二年(1219年)的一天,中央枢密院收到了一份来自泉州知州真德秀的公文。这位新上任的知州原任江南东路转运副使,由于政绩斐然,被朝廷调任泉州知州,解决棘手的海寇流窜之患。当时的泉州饱受海寇侵扰,日益严重的治安问题,使得曾经繁盛一时的泉州港口,早已凋败不堪。每年来此贸易的外国货船已经锐减到只有三四艘。公文中,真德秀除了向朝廷汇报治理泉州的近况,力陈整顿和加强海防的重要性,还向枢密院提出了一个要求——“所有本寨军器都稍足备,但水军所需者纸甲。今本寨乃有铁甲百副,今当存留其半,而以五十副就本军换易纸甲。”

用铁甲调换纸甲?这要求在今天看来似乎难以理解。因为在宋代,受到铁矿资源、冶铁技术和军费等因素的限制,铁甲在军备供给中是十分紧俏的。这是个明摆着的赔本儿买卖不说,身着纸做的盔甲上阵杀敌,岂不是拿性命当儿戏?

但细读这封公文,字里行间无不透露出真德秀,乃至泉州水军上下的殷切想望——显然,以铁甲易换纸甲是经过深思熟虑的要求。难道纸做的盔甲真的要优于铁盔甲吗?

更出乎意料的是,真德秀的对手——海寇也在使用纸做的盔甲。在南宋名臣洪适一篇汇报招安海贼的文书中,就写到他们大多以纸甲防身,在其船内曾一次搜得纸甲一百一十副。区区纸甲,为何成为水上交战的必争之物?它到底有着怎样的神奇功效?

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。