包装改变的生活

“筐箧中物”、“锦囊妙计”、“帷灯匣剑”、“新瓶旧酒”……倘若稍加留意,就会发现这些成语都有一个共同之处——“筐箧”、“锦囊”、“匣”、“瓶”,都与包装有关。尽管类似的成语不胜枚举,但恐怕对大多数中国人而言,最耳熟能详的还是“买椟还珠”。这个成语之所以“点击率”高,是因为颇具“教育意义”:战国时的郑国人在楚人处购买珍珠,却看中了以木兰制成,熏以桂椒,缀以珠玉,饰以玫瑰,辑以羽翠的木匣,而还其珠。郑人重视包装忽视本质的行为,被讥讽为舍本逐末,这个恶名一背就是几千年。

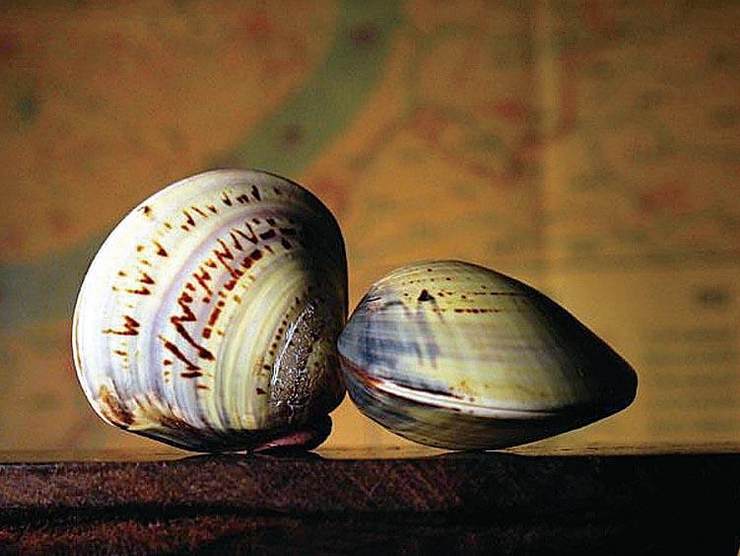

然而细想一下,郑人这骂名背的多少有些冤屈。包装虽然处于从属地位,但它的作用却绝对不容小觑。不信就看看我们的餐桌,美酒、陈醋、豆酱、新鲜的跨季水果、美味的真空罐头,这些美食的诞生,无不与包装的发展紧密相关,而历史上因包装改写的历史,也远远超乎我们的想象。

杨贵妃的口福

从某种程度上说,在包装发展中受益最大的,就是古今的“吃货”。如今无论天南海北、是否应季,任何瓜果蔬菜都可以被随时端上餐桌。这在保鲜包装技术发展到一定程度之前,是难以想象的。就拿两千多年前的汉武帝来说,这位雄才大略的帝王,北击匈奴,南伐百越,文治武功,却因为想吃一口荔枝,被折腾得够呛。

据成书于汉代的着名地理着作《三辅黄图》记载,汉武帝攻破南越国后,对南越国的“特产”——热带水果,尤其是美味的荔枝,念念不忘,特将包括荔枝在内的数十种南方果木移种在上林苑中。怎奈天不遂愿,由于南北异宜,一年后,这些千辛万苦运来长安的果木大多枯瘁而死,其中百余株荔枝更是几乎无一生还。但失败并没有动摇汉武帝对于美味的执着,依旧每年命人重新栽种,偶有一两株成活的便十分宝贝。只是可怜了负责照看荔枝树的守吏,每次因果木衰萎而获罪连坐的往往不下十余人。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。