《开罗宣言》

幕后的政治博弈

标签: 历史拾遗

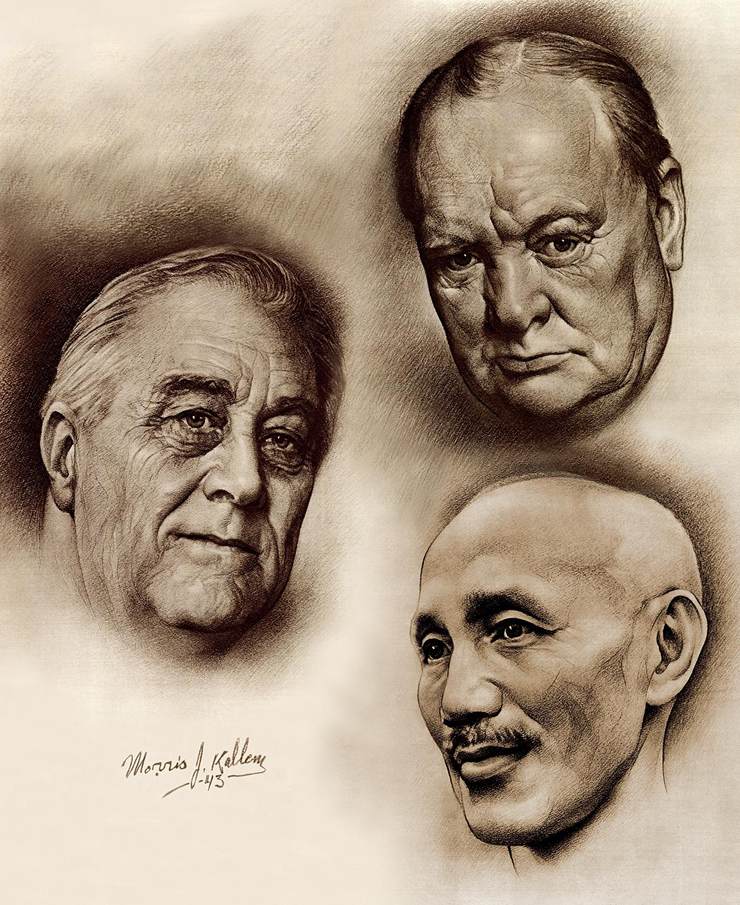

这是《伦敦新闻画刊》内页刊载的中美英三国元首的素描画像。初登国际舞台的蒋介石,被与罗斯福、丘吉尔一道,称为开罗会议“三巨头”。然而,在与会前后,蒋介石着实经历了一番踯躅。看似风光无限的他,深知这个“巨头”的美称,对自己而言不过只是有名无实罢了。

1943年的12月3日,对于正处在抗战最艰难时刻的中国人而言,生活就像重庆的天气一样,阴郁得看不见希望。黎明时分,报童们早早地来到派发点门外。卖报也是个看天吃饭的行当,如果头版头条又是某地沦陷的消息,估计大多数市民避之犹恐不及。

派发点的老板扬起手中的《大公报》,一字一句地教报童们吆喝:“蒋罗邱会议已完成:商定加强对日作战计划、日敌应做无条件之投降、东四省及台湾澎湖等地应归还中国……”话音未落,门口顿时响起一阵欢呼声。或许报童们未必清楚“蒋罗邱”是谁,但他们却知道,这则消息对于中国抗战而言是极大的利好。

所谓的“蒋罗邱”,即中华民国国民政府军事委员会委员长蒋介石、美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔。这场旨在商讨反攻日本的战略及战后国际局势的“大国峰会”,又称“开罗会议”。

据说那一天的报纸卖得特别快。到了黄昏时分,开罗谈判的内容已经成为许多家庭餐桌上的谈资,人们情绪高亢,似乎战争明天就要结束了。毕竟在“只看利弊”的成人世界里,中华民国能与美、英这样的世界级列强平起平坐,本身就是个激动人心的消息,更何况积贫积弱的中国,在过去数十年的外交史上,始终是“被侮辱和被损害的”一方。这一次,似乎终于得到了尊重和理解。然而,事情果真如此吗?

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。