汴梁人的口福之欲

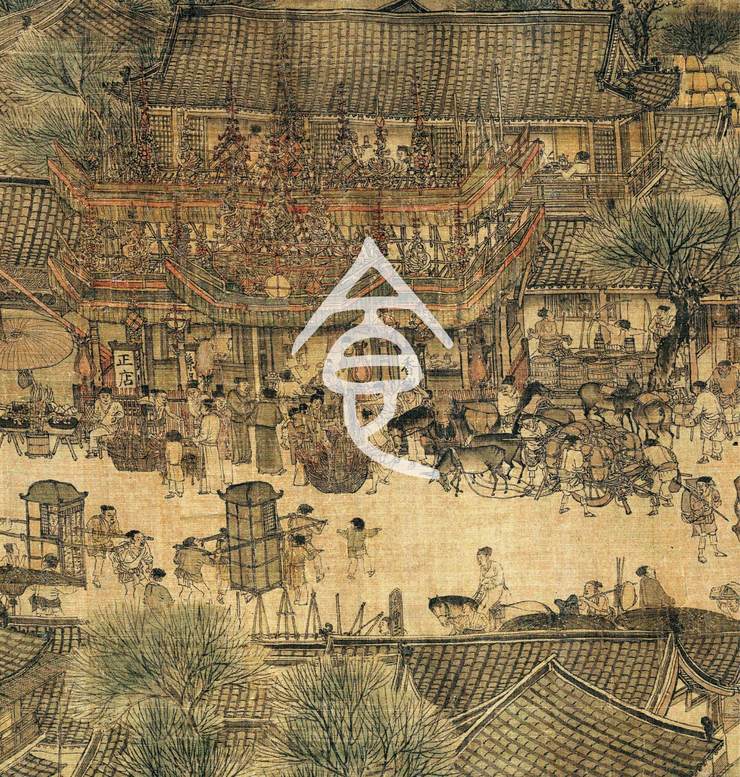

展开《清明上河图》,才踏进东京城里,迎面就是一栋装饰得富丽堂皇的孙羊正店。正店门口扎着彩楼欢门,栀子灯高悬,楼前车水马龙,楼上高朋满座。孙羊正店只是汴京七十二家正店之一。那座“飞桥栏槛,明暗相通,珠帘绣额,灯烛晃耀”的樊楼是何情景,实在难以想象。供图/故宫博物院

宋高宗绍兴十七年(1147年),避地江左的北宋移民孟元老迎来了六十岁的生日。六年前,绍兴和议签订。宋金两家暂释兵戈,沿着淮河、大散关一线形成新的边界。饱经战乱的人民终于可以休养生息,发生在二十年前的靖康之变也不再那样锥心刺骨。可是,孟元老并不开心。渐入桑榆之境的他想到曾经“节物风流,人情和美”的汴梁,如今只剩追忆;而后生小子,又对旧京的繁华富庶“妄生不然”。于是,他蘸着回忆之墨,为后世留下了一部《东京梦华录》。

在《梦华录》序中,幽兰居士孟元老这样描绘东京汴梁的繁盛:“集四海之珍奇,皆归市易;会寰区之异味,悉在庖厨。”孟元老最怀念的,还是东京汴梁的饮食与市肆。那么,汴梁城有哪些好吃的?宋朝人在吃上,都玩出了什么花样?

舌尖上的宋朝有多诱人,看了下面那张创意图即可知。桌上菜肴丰盛,围坐一圈的食客们等不及了,这就拿起筷子夹菜了(供图/《宋朝饭局》)。

下馆子的汴梁白领

以一枚吃货的眼光看,宋朝真是承前启后的时代。自宋起,中国人的食物开始从匮乏向丰盛过渡,真正的“美食”从单纯的饮食中开始产生和发扬。占城稻的引进、农田的开发、育种的改良、深耕细作技术的推广,让人们从大自然获得了更丰厚的馈赠。据《东京梦华录》和《梦粱录》等文献记载,两宋时的烹饪技艺已经相当高超,有烹、烧、烤、炒、爆、溜、煮、炖、卤、蒸、腊、蜜、葱拔、酒、冻、签、腌、托、兜等几十种,杯盘碗筷等餐具也是到了宋朝才开始齐备的,中国人的食制也开始向三餐制过渡。无怪乎美国人类学教授尤金·安德森在他的《中国食物》中这样说,“中国伟大的烹调法也产生于宋朝。宋朝晚期,一种具有地方特色的精致烹调法已被充分确证。”

展开《清明上河图》,酒楼、食店、饭馆、茶肆比比皆是,能辨认出是饮食店铺的就有四十几家。汴京城御街两旁,大内禁门之外,甚至在御苑禁地,也都是饮食店肆,其中东华门外,市井最盛,盖禁中买卖在此,饮食、时新花果、鱼虾鳖蟹、鹑兔脯腊、金玉珍玩衣着,无非天下之奇。其品味若数十分,客要一二十味下酒,随索目下便有之。其岁时果瓜,蔬茹新上市,并茄瓠之类,新出每对可直三五十千,诸濩分争以贵价取之。遍地开花的饮食店肆甚至改变了市民的习惯:“市井经纪之家,往往只于市内旋买饮食,不置家蔬。”看来宋朝的城市白领、商人们,和现在的城市白领一样,不习惯在家做饭,而是下馆子。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。