纸上侦探拓片鉴定的独门绝技

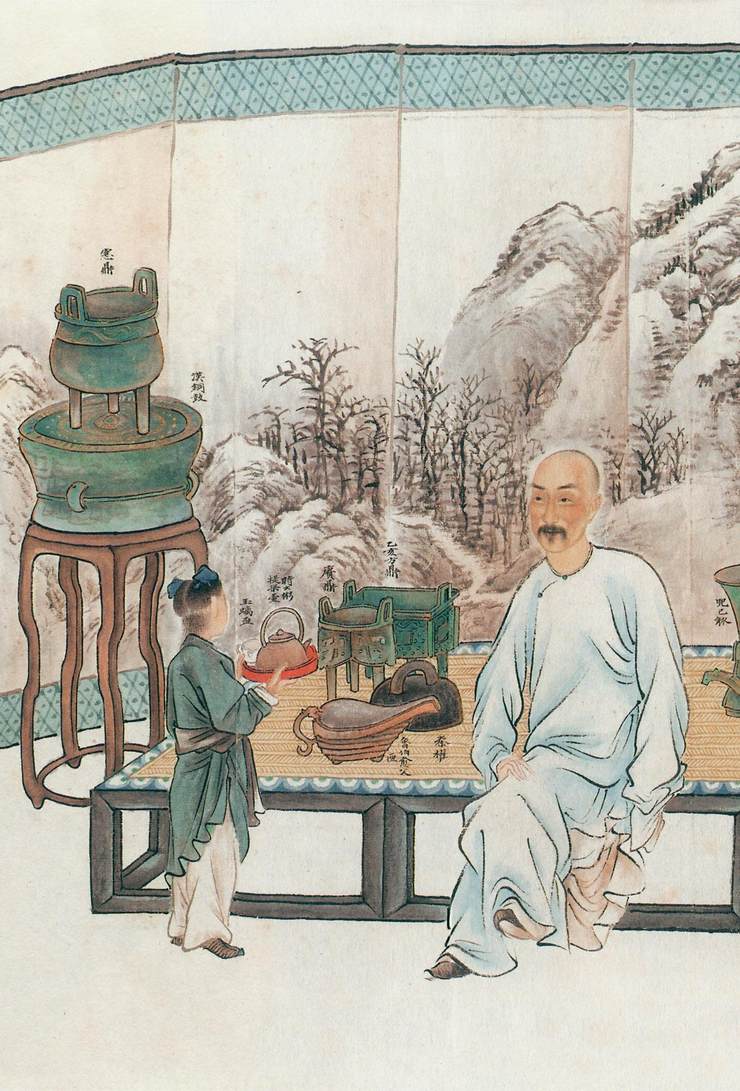

图为清人绘制的《愙斋集古图》局部,描绘的是吴大澂鉴藏金石彝器的场景。清代是金石学的鼎盛时期,文人收藏金石拓片蔚然成风。吴大澂是名重一时的金石学者,也是鉴定大家。赏玩古器、断代辨伪,是文人的一大乐趣。供图/上海博物馆

因为在博物馆工作的缘故,亲朋好友常常拿一些古董来嘱我鉴定。每一次我都会提醒一句“谨慎再谨慎”,文物市场的“水”深得难以想象。不仅是因为造假的技术层出不穷、巧夺天工,更因文物的各个门类都是一门大学问,没有长期的学习和积累,实在摸不通门道。

在众多的藏品门类中,拓片独有一种鹤立鸡群的高冷范儿。不仅我还从来没有“受理”过鉴定拓片的请求,在风靡全国各地的鉴宝节目中,也鲜有拓片现身,可见其小众。不过,拓片里的学问可一点也不比玉器、陶瓷、书画少。或者说,正是因为其中的学问太深,才导致它不容易被大众所接受。鉴定拓片,有它独特的门道。

孰早孰晚?

鉴定文物的第一个问题,通常是“这是什么年代的?”记得在学校上课时,老师曾传授一个文物鉴定的“窍门”:一个时代的文物,不论是瓷器、玉器、书画,都蕴含了这个时代特有的精神气质和审美偏好。比如,唐代的器物一般都是开张大气,器形饱满;宋代绘画里流行的折枝花卉,在宋瓷上也是常见的装饰题材。所以,搞懂了一类器物,就能触类旁通,运用到其他器物的鉴定上。

图为现存于山东曲阜孔庙的汉碑《史晨碑》(供图/王磊)。乾隆五十四年(1789年),有人洗碑时,发现碑身上每一行文字的最末一字陷入了碑座的趺眼中,于是将碑身抬出。所以旧拓多为每行三十五字,新拓恢复三十六字。

这一条规律,对于拓片就不适用了。制拓几乎是一种重复劳动,同一块碑,由宋代、明代、清代的人来拓并没什么不同,不存在时代精神的影响。那么拓片的年代就无法鉴定了吗?当然不是。侦探行业有一句名言:“凡走过,必留下痕迹。”时间的流逝,必定会在碑帖上留下印迹。

责任编辑 / 陈伟峰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。