长沙出土吴简17万

堪与殷墟甲骨敦煌文书相媲美

这批木简形制特殊,长49.8—56厘米,宽2.6—5.5厘米,均用杉木制成。纪年为孙权嘉禾四年(235年)和嘉禾五年(236年),分别延续到次年的年初,内容均为官府关于吏民佃田缴纳租税的记录。由于简端均有墨书“同”字或与“同”字意义相同的符号,根据木简原有的标题称之为“吏民田家”。

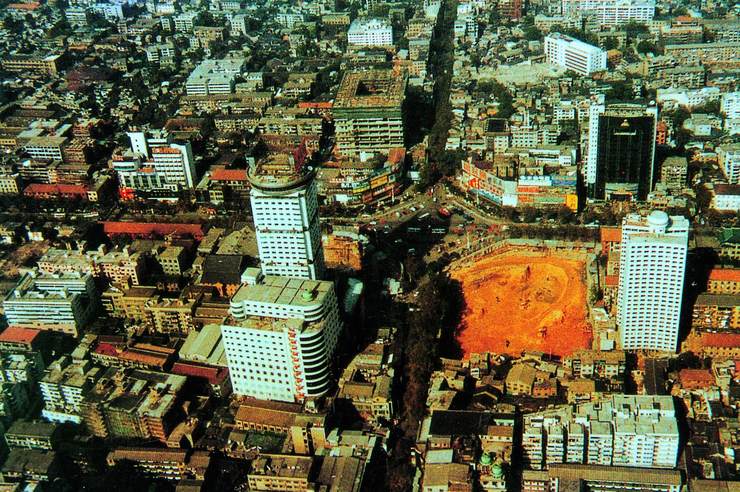

五一广场及其东南侧的走马楼是长沙楚汉故城的中心,当1996年夏在走马楼进行平和堂商厦基建时,考古人员已将敏感的目光牢牢地锁定在那里

长沙自秦汉以来就是湖湘地区的政治、军事、经济和文化中心。2千年来,长沙城一直在旧址的基础上不断改造和拓展,其中心就在五一广场一带,走马楼便坐落于此。

走马楼之名始于明代。明太祖朱元璋立朝后分封诸子为王,在全国各地建立屏藩。洪武三年(1370年),朱梓在长沙建谭王府。英宗天顺元年(1457年),吉王朱见浚在潭王府故址上改建吉王府。吉王府仿北京故宫紫禁城,坐北朝南,内有承运殿,为吉王府正殿,其旧址即在今五一广场南侧的平和堂商厦和中山商厦一带。宫殿以东为王府的东圃(花园),内有屋数间,因其高大下可走马而名“走马楼”。1996年在平和堂商厦工地第8号明代砖井中出土有大量刻有“大明成化年制”、“吉府上用”、“丽香斋”、“博古斋”、“万福攸同”等款识的瓷器以及精美的龙纹琉璃构件,再现了昔日吉王府的宏大规模和非凡气势。明朝末年,张献忠攻克长沙,长沙藩王仓皇逃命。清顺治十一年(1654年),洪承畴驻兵长沙,下令拆毁吉王府故墙。至此,长沙明王府荡然无存,走马楼也仅存其名而已。

但在长沙巷陌百姓中,至今仍流传着这样一首民谣:“南正街,北正街,县正街,府正街,南北县府四正街,街上灯笼灯笼街;东牌楼,西牌楼,红牌楼,木牌楼,东西红木四牌楼,楼下走马走马楼。”这首民谣形象地反映了长沙城的布局。

责任编辑 / 李雪梅

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。