寻找底戏遗珍

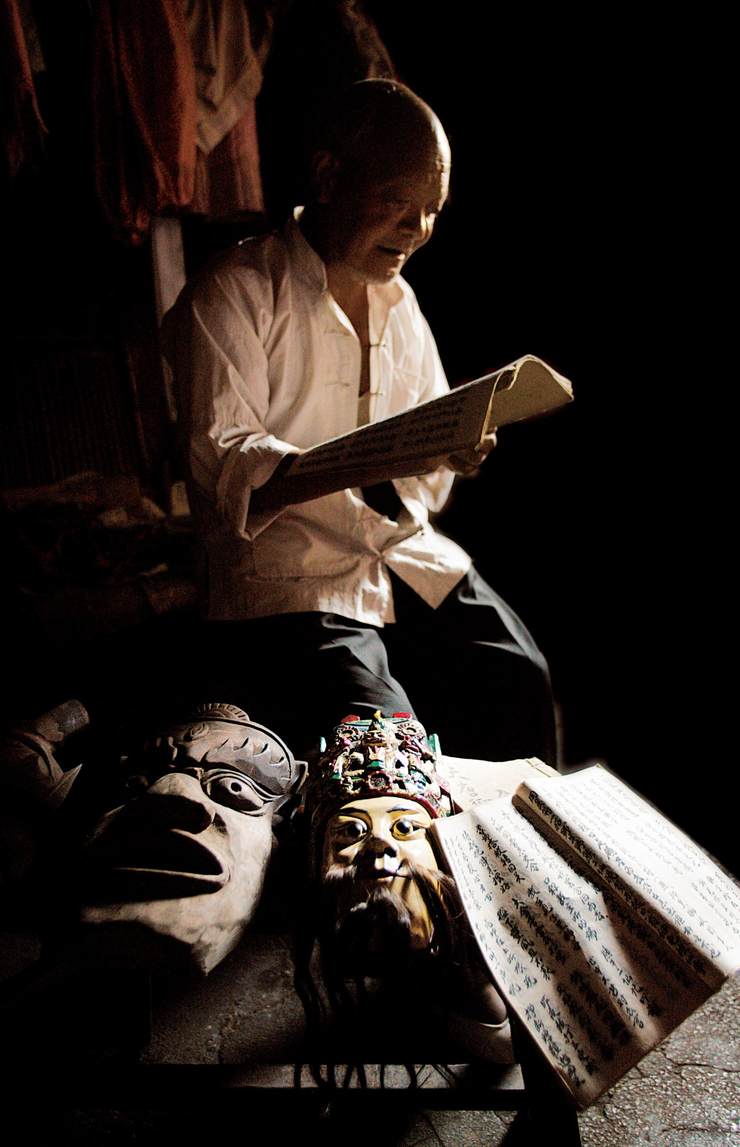

安顺地戏艺人及他们使用的面具和唱本

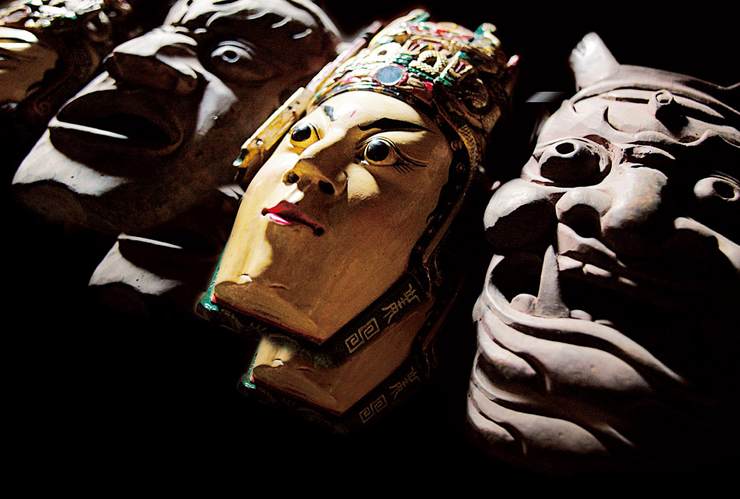

在数百年的传承中,脸子的制作渐成一定模式,如武将头盔与脸部之比为“各一半”;眉毛的刻画是“女将一根线,少将一枝箭,武将烈如焰”;嘴的开法有“天包地”和“地包天”之说,前者给人一种剽悍的感觉,后者给人的印象是刚直和威严。

在数百年的传承中,脸子的制作渐成一定模式,如武将头盔与脸部之比为“各一半”;眉毛的刻画是“女将一根线,少将一枝箭,武将烈如焰”;嘴的开法有“天包地”和“地包天”之说,前者给人一种剽悍的感觉,后者给人的印象是刚直和威严。

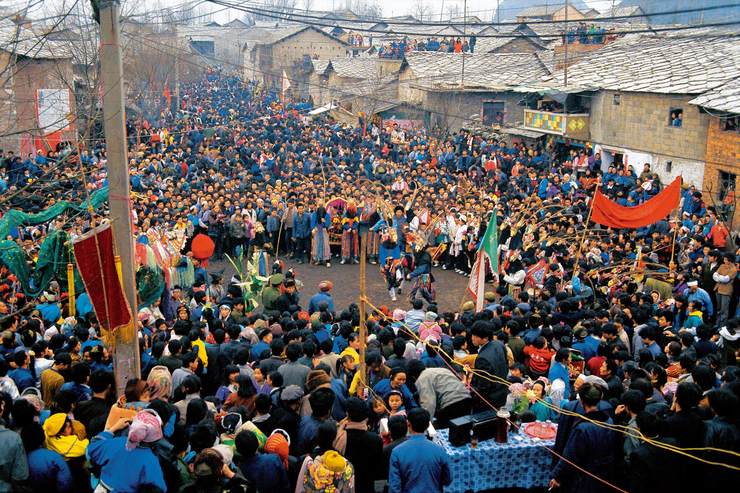

地戏表演场景

安顺地戏为傩戏的一种,形成于明代初叶。因演出不用戏台和庙台,就在村野旷地进行,故名地戏。安顺地戏只演“正史”,不演庞杂剧目;只有武戏,没有文戏。地戏的表演形式比较古朴。演员头顶面具,面罩青纱,背插小旗,手持刀、枪等兵器,在铿锵的锣鼓伴奏中相互唱、和、舞、打,场面热烈。人们在欣赏地戏表演的同时,也欣赏了艺人雕刻的精美面具。

安顺地戏为傩戏的一种,形成于明代初叶。因演出不用戏台和庙台,就在村野旷地进行,故名地戏。安顺地戏只演“正史”,不演庞杂剧目;只有武戏,没有文戏。地戏的表演形式比较古朴。演员头顶面具,面罩青纱,背插小旗,手持刀、枪等兵器,在铿锵的锣鼓伴奏中相互唱、和、舞、打,场面热烈。人们在欣赏地戏表演的同时,也欣赏了艺人雕刻的精美面具。

柴火堆里捡来的宝贝

由于诸多的原因,“文革”之后要找到从前的老脸子(当地人俗称地戏面具为“脸子”)已相当困难。但我知道,农民们对祖上遗留下来的老脸子是相当看重的。他们在“文革”期间曾经冒险保留下了部分老脸子,这部分面具大都是地戏面具中的精华,找到它们,对于研究安顺地戏的历史格局和风格特征,将起到至关重要的作用。但是,当他们对你还没有建立完全信任的时候,要想从他们嘴里打听到有关地戏面具的蛛丝马迹,是不太可能的。因此,我只能采用侧面调查的方法,在向民间艺人采访的时候,不经意间询问一些有关老脸子的消息。

有一天,我在水桥雕刻艺人官文铎的家中作客,我们是多年的老朋友了,在交谈过地戏的表演、分布和流传之后,又谈到地戏的唱本和面具。末了,我问起他在走村串寨雕刻面具的时候,是否见到过那些孑遗的老脸子。官文铎想了片刻,说曾经见到过几面。我问是在哪里见到的?他说是在龙青。接着,他较为详细地讲述了见到这几面老脸子的过程。

原来是在“文革”期间,龙青地戏队的戏友们为了保住祖上留传下来的老脸子,就把这批老脸子埋在了地下。虽然周围放上了糠壳,但由于时间过长,等到“文革”过去之后再从地里把面具挖出来,它们都不同程度地受到了损坏,有的甚至完全腐烂了,只好被丢掉。但其中有一面还剩下一半没有完全毁坏,官文铎拿回来准备作干柴烧火。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。