澜沧江畔“种”盐人

每年的3—6月是最好的产盐期,这时天气干旱多风,卤水倒入盐田,一两天时间就能结出一层白花花的盐粒。

清晨,健硕干练的纳西妇女扎西玉珍一早起来打酥油茶,准备一家人的早饭,木楼一层的牲口棚里,今年新下的小驴驹也醒了,拱着母驴要奶吃。扎西玉珍的二女儿、17岁的丹增旺珍早已起身,又劈柴又剁饲料——今天早晨她格外勤快,母亲知道,这是因为她今天又不想下盐田背卤水了。

扎西玉珍心里暗暗叹了口气,但却没说什么,想想自己年轻时下盐田干活的辛苦,也就不再勉强小女儿去了。

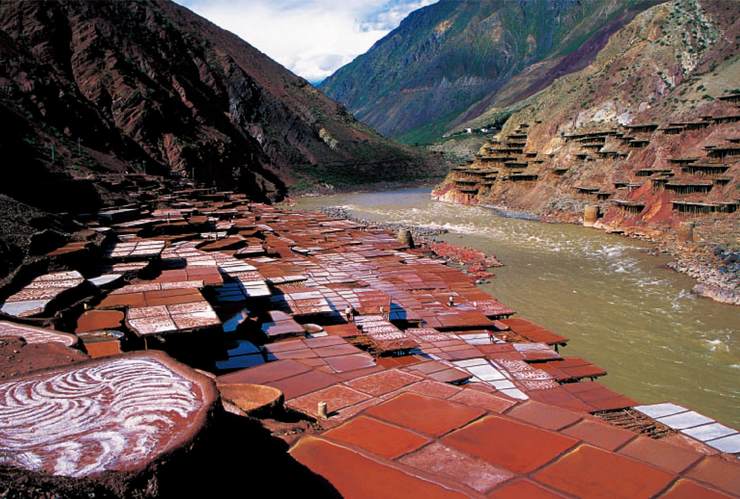

从远处看,成片的盐田仿佛空中楼阁——江边平整的地方都被开垦为农田种庄稼了,盐田只能用木柱搭建在陡峭的坡地上。

盐田的木架子下结出了盐“钟乳石”。这些盐是从盐田渗透下来的,质量非常好。

妇女把卤水从江边的盐井里一桶桶背到自家的蓄水池,晒一两天后再把卤水背到盐田里,等水分蒸发干就结出盐巴了。

澜沧江畔

背卤水的女人们

盐井乡位于西藏东南横断山区腹地的澜沧江边,北有4700米高的红拉山自然保护区,南是云南省海拔6740米的梅里雪山,江边几眼上千年来不断冒出卤水的盐井不但成为这里的地名,还使这个偏远的地方一直着保持旺盛的生机。

在下盐井村,澜沧江河岸陡峭的山坡上,一块块晒盐的盐田犹如空中楼阁,错落有致;盐田里有的是浅绿色的卤水,有的已经结出晶莹透亮的一层白盐,从远处望去,煞是好看。

责任编辑 / 刘莹

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。