搬出大山的苦聪人

标签: 文化地理

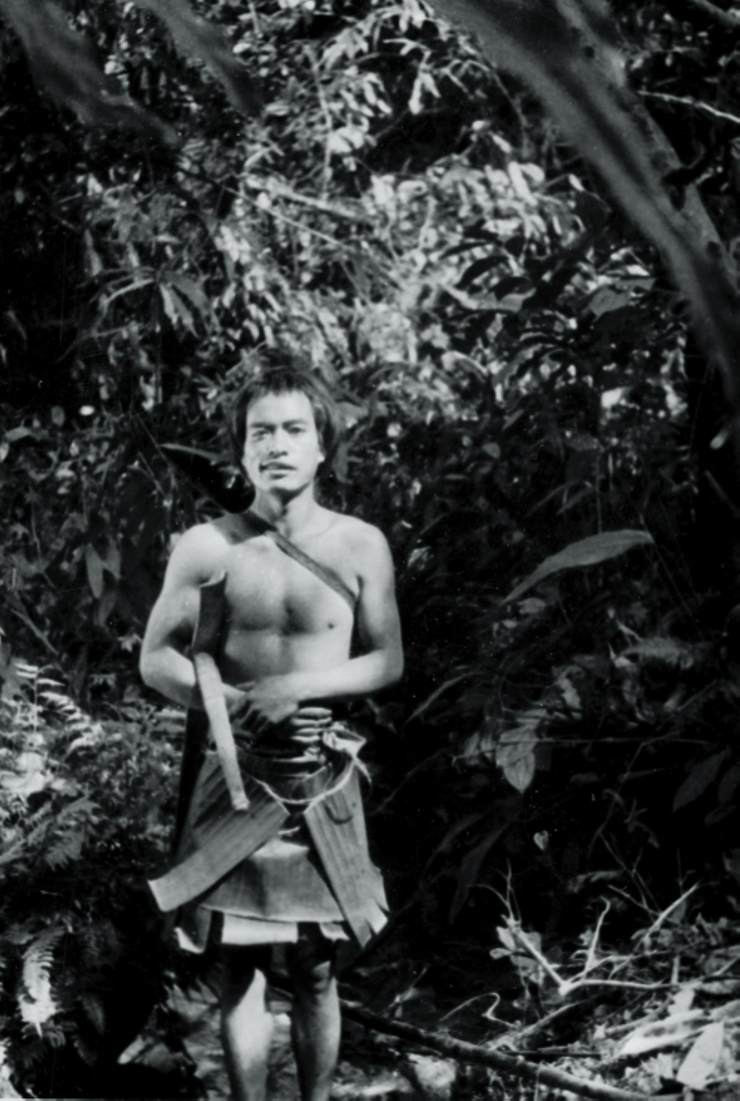

一年之计在于春,春天是万物复苏百花待放的季节,也是我们苦聪人最有盼头的季节。在过去,只要春天一到,我们苦聪人全家老小都要到原始森林里采摘野果、香菌、木耳等,还要准备好上等的弓弩去打飞狐、松鼠、野鸡等猎物,只要是天上飞的地上跑的我们统统照单全收。如此下来,一整年的口粮也算有着落了。

在中国56个民族大家庭中,你是找不到苦聪人的席位的。1985年,经云南省人民政府批准,苦聪人被划归到拉祜族,成为拉祜族中最特殊的一支。说苦聪人特殊,是因为苦聪语和澜沧的其他拉祜族语言有着明显的不同,虽然语音单词上有些比较相近,但相互之间无法进行交流,生活习俗也不大一样。这和苦聪人一直生活在深山里、与外界长期存在着隔阂的历史有关。

一直以来,苦聪人都是按照自己的语言和习俗自分为黄苦聪和黑苦聪两个支系的。黄苦聪主要分布于云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇南科村委会和勐拉乡老乌寨村委会,另外有一部分分布在者米拉祜族乡;黑苦聪主要分布在者米拉祜族乡,全县有33个苦聪村寨近8000人。苦聪人没有自己的文字,历史和传说靠的都是口头流传或者讲故事来延续。我们也没有自己的服饰,先辈们都是不穿衣服的,请别误会,他们会穿树皮衣或用芭蕉叶做成的衣服,这种衣服说能防寒是假的,仅仅用于遮羞。真正意义上的衣服是解放后我们用野物交换才有的,但穿的都是其他民族的服饰。现在的黄苦聪服饰是在哈尼族服饰的基础上稍作加工而成的,而黑苦聪服饰纯粹就是哈尼服饰。

虽然都是苦聪人,但黑苦聪和黄苦聪两者之间还是有差别的。黑苦聪不仅穿着,生活习俗也与金平当地的哈尼族非常相近,而且他们住的地方道路交通方便,他们也很快学会了使用现代化生产工具,多数人都买了摩托车、农用车,比我们黄苦聪要更先进一些。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。