孕育了河西千年文明的绿洲是否已经到了承载的极限

祁连山下,黄沙之中,绿洲连缀成串

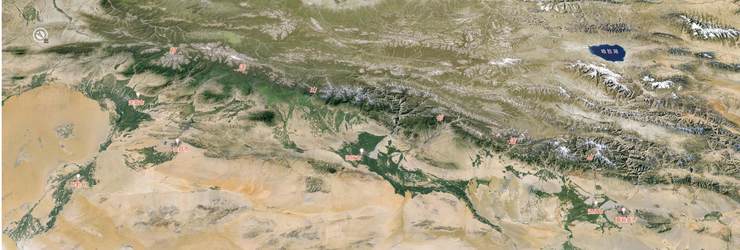

从遥感图中看河西走廊,祁连山连绵的山脚下,漫漫戈壁黄沙之中,一片片充满生命力的绿色分外引人瞩目,这就是河西走廊的绿洲。这些绿洲,在古代,是中原文明挺进西域的踏脚石;到了现代,又成了支撑起甘肃工农业和整个河西地区人们生活的基石。

从遥感图中看河西走廊,祁连山连绵的山脚下,漫漫戈壁黄沙之中,一片片充满生命力的绿色分外引人瞩目,这就是河西走廊的绿洲。这些绿洲,在古代,是中原文明挺进西域的踏脚石;到了现代,又成了支撑起甘肃工农业和整个河西地区人们生活的基石。

斯坦因曾在他的书里记述,在他从帕米尔高原地带深入亚洲腹地的过程中,一越过疏勒河河谷地区,就感觉到了扑面而来的湿润气息。在忍受过塔里木盆地的极端干旱、看惯了昆仑山脉的荒凉景象后,乍一看到肃州河谷(今酒泉地区)“极其茂盛丰美的夏季牧草”,他忍不住感触良多。

令这个大胆的考古探险家发出赞叹的就是甘肃河西走廊的绿洲。在地图上,这些绿洲一小片一小片地连缀成一个不规则的狭长条状,一直向西北方向延伸,从武威直到敦煌。正是这些绿洲,托起了汉唐时期连接中原与西域的辉煌丝路,也给予了这片干旱土地生动而明亮的表情。

不过,在冬季的河西走廊,空气寒冷而干燥,完全感受不到斯坦因曾经为之陶醉的湿润,更看不到郁郁葱葱的夏季牧草。但是,从祁连山脉山腰上漆黑如墨的松树林,从田地里收割后的光秃秃的玉米秸秆、直指向天的向日葵秆,从巍然耸立的嘉峪关长城、张掖的西夏国寺(大佛寺),就能准确无误地知道,这片因寒冬而蛰伏的土地,就是河西绿洲了。

绿洲有常,不为尧存,不为桀亡

来自祁连山的水滋养了河西走廊的绿洲

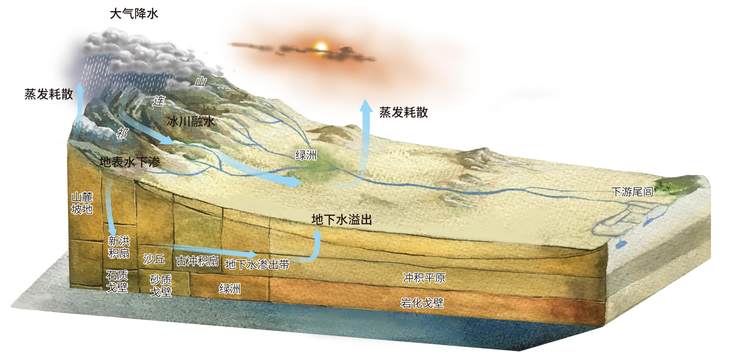

滋养了河西绿洲的几条内陆河,都发源于祁连山。祁连山发育的冰川每年夏季消融,形成冰川径流,成为这几条大河的源头。但冰川融水在河流的全部水量中只占一小部分,河流水的主要来源是山区的大气降水。山区降水经过蒸发、下渗、植被截留等,剩余部分汇聚于河道,到达出山口时,河川径流达到最大,约为71亿—72亿立方米。径流出山后以地表水与地下水两种形式相互转换,在山前地带河水会大量入渗补给地下水,到冲积扇缘后又会以泉水形式溢出,汇集成泉流入河道,在盆地内再度转化为地表水,河西走廊的绿洲大都是在这样的盆地区域形成的。伴随着人类开发利用、沿水流不断渗漏地下和蒸发蒸腾向空中散失,山区形成的全部水资源最终在河流尾闾地区消耗殆尽。图为河西走廊地区水资源来源及耗用示意图。绘图/刘春田

滋养了河西绿洲的几条内陆河,都发源于祁连山。祁连山发育的冰川每年夏季消融,形成冰川径流,成为这几条大河的源头。但冰川融水在河流的全部水量中只占一小部分,河流水的主要来源是山区的大气降水。山区降水经过蒸发、下渗、植被截留等,剩余部分汇聚于河道,到达出山口时,河川径流达到最大,约为71亿—72亿立方米。径流出山后以地表水与地下水两种形式相互转换,在山前地带河水会大量入渗补给地下水,到冲积扇缘后又会以泉水形式溢出,汇集成泉流入河道,在盆地内再度转化为地表水,河西走廊的绿洲大都是在这样的盆地区域形成的。伴随着人类开发利用、沿水流不断渗漏地下和蒸发蒸腾向空中散失,山区形成的全部水资源最终在河流尾闾地区消耗殆尽。图为河西走廊地区水资源来源及耗用示意图。绘图/刘春田

“洲”在《辞海》中意为“水中陆地”,这一含义运用在“绿洲”一词中显得尤为贴合。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。