探寻雪山秘境的古老村落——抵达木斯塘藏文化的分界线

投稿时间:2019年07月10日 投稿人:嵩涧

探寻雪山秘境的古老村落“贾科特”

——抵达木斯塘藏文化的分界线“肯贝尼”

离开木克提纳斯村,第一个抵达的村子名叫“Jhakot”,也被称作“Dzarkot”。贾科特村海拔3500米,坐落于山谷里的悬崖之上,在悬崖的尽头有一座极具特色的萨迦派寺庙。该村同样属于木斯塘地区,因此深受藏传文化的影响。从木克提纳斯出发,只需徒步不到1个小时的时间,就可以抵达这个充满古老气息的村落。

注释:

(Jhakot译为“贾科特村”,是离开木克提纳斯村前往肯贝尼村路过的第一个村子)

木克提纳斯村口(摄于木克提纳斯,海拔3800米)

远处的贾科特村(摄于徒步去贾科特的路上,海拔3600米)

路牌“欢迎来到贾科特”(摄于徒步去贾科特的路上,海拔3600米)

贾科特寺(摄于贾科特,海拔3500米)

贾科特村的入口处,有着一座由混凝土修建而成的大门。大门两侧,竖立着两座造型奇特的雕像。这两座雕像名为“iwi meme”,他们分别代表着当地神话中的祖父与祖母,寓意着生育的兴旺繁荣。在后面的Kagbeni(肯贝尼村),同样也会见到他们的身影,这类景象是属于当地自然教派与万物有灵理论所遗留下来的民俗传统。

注释:

(Kagbeni译为“肯贝尼村”,该村是木斯塘藏文化的分界线——上木斯塘地区的入口,文章后续会介绍)

贾科特村口大门,左雕像为iwi,右雕像为meme(摄于贾科特,海拔3500米)

村口所见的村落样貌(摄于贾科特,海拔3500米)

石砌的房屋(摄于贾科特,海拔3500米)

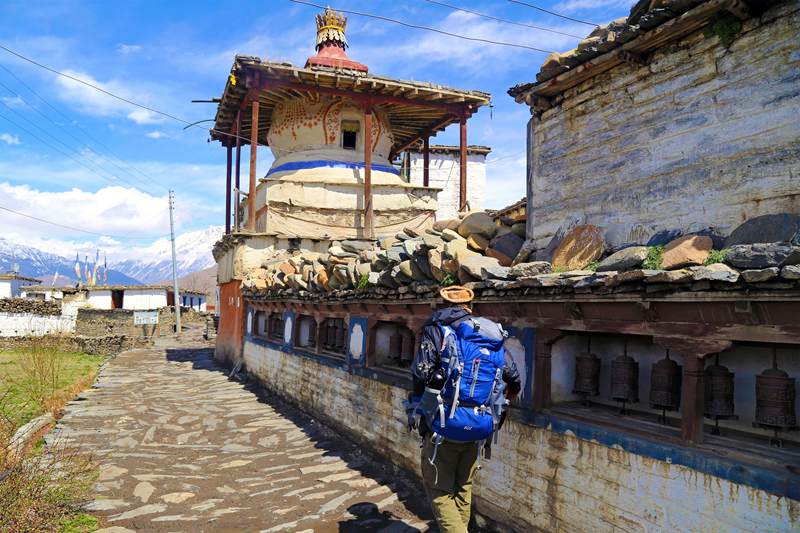

旅行者可以很容易的在村里发现一座极具木斯塘风格的佛塔,以及周边伴随着一列用来祈福的转经筒。佛塔的高度约为8米,宽度约5米,人在其面前显得异常渺小。木斯塘地区,每个村子里都会竖立一座庞大的佛塔来当做村子的守护者,不同村子之间的佛塔“外貌与体型”也会发生非常明显的变化。

村内的佛塔(摄于贾科特,海拔3500米)

贾科特寺位于该村的顶部,或者说 “最高点”更为确切,因为整个村子都是依附着一个坡度向上的小山丘而建,道路的尽头便是寺庙的本体。寺庙正面朝向村落,背面贴着山谷,坐落在悬崖的边缘之上。这座寺庙的气氛有时会特别的“热闹”,因为这里寄居了不少当地的孩童,路过的游客时常会陪伴这群孩童在院内玩耍。

贾科特寺主殿(摄于贾科特,海拔3500米)

寄居的孩童(摄于贾科特,海拔3500米)

外围的转经筒(摄于贾科特,海拔3500米)

寺庙周围,有非常多的人文景观可以体现出当地木斯塘文化的完整性。站在外围的转经筒处,能清晰的看见山谷下方的Rigs-Gsum Mgon-Po,还有不远处用来举行祭祀仪式的祭台。Rigs-Gsum Mgon-Po代表着三个守护神,屹立在这片区域最为广阔的位置,保佑当地村落的风调雨顺;后方的祭台定期都会举行相关的祭祀仪式来朝拜神灵,仪式通常由多人组成,诵经、奏乐、献贡等过程内容都会有专人来执行。

贾科特寺前方的Rigs-Gsum Mgon-Po

(上一篇文章的末尾中提到过,在木斯塘地区经常会出现代表着的三个守护神的红白灰佛塔,红色代表“文殊菩萨”,白色代表“观音菩萨”,灰色代表“金刚菩萨”)

(摄于贾科特,海拔3500米)

祭祀仪式的祭台(摄于贾科特,海拔3500米)

祭祀过程(摄于贾科特,海拔3500米)

Kagbeni距离贾科特有9公里的距离,徒步过去大约需要3个小时的时间。这段路上的惊奇景色,完全可以称其是“让人3小时体验一年四季的变化”。草木含苞待放,花朵争奇斗艳,枯树落叶归根,雪山银装素裹。处处都是美景,只是缺少更多发现美的眼睛。

“春”(摄于前往肯贝尼的路上,海拔3300米)

“夏”(摄于前往肯贝尼的路上,海拔3300米)

“秋”(摄于前往肯贝尼的路上,海拔3300米)

“冬”(摄于前往肯贝尼的路上,海拔3300米)

在最后的3公里距离当中,四季的景象瞬间抽离了这片区域,地貌突然转变成“土林”风格。没错,这里就像是西藏的阿里,到处都是那般“蛮荒”的景象。

土林搭配上雪山(摄于肯贝尼地区,海拔3000米)

泥石流(摄于肯贝尼地区,海拔3000米)

自驾摩托的游客(摄于肯贝尼地区,海拔3000米)

徒步者(摄于肯贝尼地区,海拔3000米)

Kagbeni(肯贝尼,更早的时候被称为Kag“肯”)是在喜马拉雅山脉木斯塘地区的一个村落,位于甘达基河流域的山谷之中,海拔2800米。它是通往“上木斯塘的入口”,这就意味着如果没有上木斯塘出入许可证,肯贝尼将会是能抵达木斯塘地区的最远的一个村子。这里也是Thakali(塔卡利族,尼泊尔当地民族)和Tibetan(藏族)文化的分界线,肯贝尼往北的“上木斯塘”地区就没有塔卡利族传统文化的痕迹了,进而变成真正意义上的 “藏文化地区”。眼前这雪山、土林、农田、山谷、村落搭配在一起的景象,让所有第一眼看到肯贝尼的人都会发出惊叹。

肯贝尼(摄于肯贝尼,海拔2800米)

在前往寺庙的路上,先看到的会是一个让人印象深刻的佛塔(tib:kani-mChod-rten)。尽管现在这个佛塔的入口很矮,但还是应该想办法从里面穿过而不是从外侧绕开,因为佛塔内侧的顶部可以看到非常精美的坛城壁画。在这个佛塔之前的一个角落,可以找到贾科特村口大门的“祖母”雕像,而“祖父”的雕像能在村子的另一头(前往上木斯塘地区的村口)发现。

佛塔(摄于肯贝尼,海拔2800米)

“祖父”的雕像(摄于肯贝尼,海拔2800米)

肯贝尼寺位于村子的西北部,其面朝甘达基河谷,河谷的对岸就是上木斯塘的第一个村落“Tiri(提瑞)”。这个寺庙属于典型的木斯塘藏传文化佛教寺庙,除了寺庙内部与西藏地区相近的宗教建筑之外,寺庙前方依旧站着三位守护神Rigs-Gsum Mgon-Po,在Rigs-Gsum Mgon-Po的后方还有着一列用来祈福的转经筒,它们面朝着远处辽阔的河谷,保卫着这座寺庙与村落的安宁。

肯贝尼寺前方的Rigs-Gsum Mgon-Po(摄于肯贝尼,海拔2800米)

Rigs-Gsum Mgon-Po后方的转经筒(摄于肯贝尼,海拔2800米)

面朝河谷的大殿(摄于肯贝尼,海拔2800米)

主殿(摄于肯贝尼,海拔2800米)

酥油灯燃灯处(摄于肯贝尼,海拔2800米)

寺庙里的学徒(摄于肯贝尼,海拔2800米)

在肯贝尼还有一处会令人产生兴趣的地方,它名叫“Red House(红屋)”。红屋是私人开设当地价位最高的一家旅店,房间价格大约需要200元左右一晚,它同样也是一座极具宗教氛围的“艺术宫殿”。房屋主体的外墙都被涂满了红色颜料,朝拜场所供奉着一座弥勒佛的佛像,木质和石灰材质的天花板上画有精美的壁画图案。可以看出来,红屋的主人一定是一位非常注重木斯塘文化传承的人。

红屋入口(摄于肯贝尼,海拔2800米)

附近的建筑(摄于肯贝尼,海拔2800米)

“双层”转经筒(摄于肯贝尼,海拔2800米)

“上木斯塘“的居民生活方式与藏族大同小异。他们都属于游牧民族,即使是在现在也有很多居民遵循着早出晚归的放牧规则,清晨领着自家的羊群前往附近山上的山丘放牧,傍晚再将它们领回自家的羊圈。这边牧民所拥有的羊群数量几乎都是以“百”起步的,由于数量实在过多,每次归家核对羊群只数通常都要花上一段的时间。由于以前靠打猎为生,射箭,则成了当地男性日常生活的兴趣爱好。

街道上的羊群(摄于肯贝尼,海拔2800米)

清点羊群数量的牧民(摄于肯贝尼,海拔2800米)

羊群(摄于肯贝尼,海拔2800米)

当地村民正在举行射箭比赛(摄于肯贝尼,海拔2800米)

走到村子北部的尽头,可以看见针对旅行者发出的“公告”。公告内容大概是描述后方属于“上木斯塘”地区,所有要继续往下前行的游客都必须取得上木斯塘出入许可证并在旁边的检查站进行登记。站在这个平台上可以看到河谷对面的山坡上有一块“绿洲”,那便是上木斯塘的第一个村落“提瑞村”。

村子北方的出口处公告(摄于肯贝尼,海拔2800米)

徒步去提瑞村的路上能以全景的方式看到肯贝尼的样子(摄于肯贝尼,海拔2800米)

肯贝尼徒步前往提瑞村只需不到1个小时的时间,这个村子非常的小,但同样是一个极具看点的村子。除了村内的寺庙,西部有一条岔路可前往海拔高于提瑞村500米的圣湖“Chhokam Tal(卓康湖)”,卓康湖是提瑞村的水源湖,而该湖的水源便是后方雪山的冰川融水。

提瑞寺的佛塔(摄于上木斯塘提瑞村,海拔2900米)

卓康湖(摄于上木斯塘卓康湖,海拔3400米)

关于上木斯塘地区的信息国内可参考的东西并不多,它与我国的青藏高原接壤,主要居住的民族为藏族,翻越后方雪山的垭口即可前往西藏的日喀则地区。在2008年10月7日之前,它都是以“王国”的形式存在于尼泊尔国家的境内。由于该地区内部关于藏文化的人文景观保存的十分完好,因此上木斯塘地区是世界范围内研究藏文化的着名地区之一。它也是尼泊尔最偏远的地区之一,并且人口稀少率排在第二位,位于喜马拉雅山脉的深处,想要抵达此地就得花上一番力气。

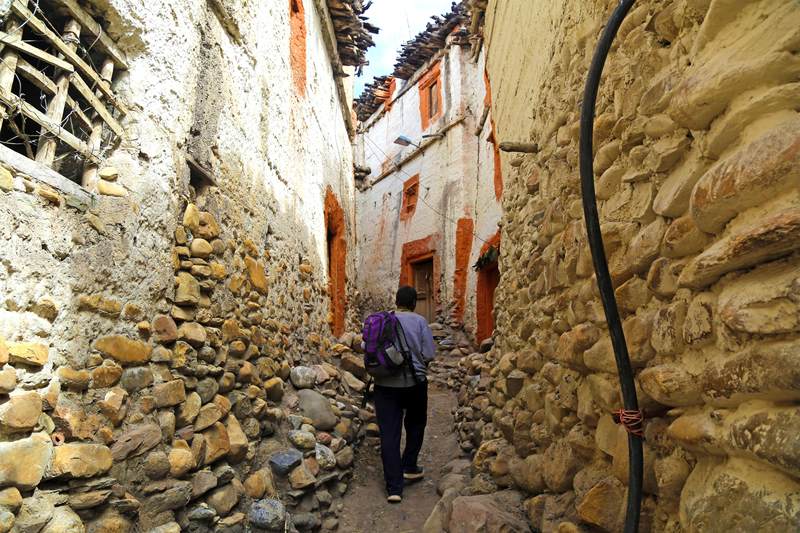

Tangbe村中街道(摄于上木斯塘唐比,海拔3100米)

Chhusang村口佛塔群(摄于上木斯塘裘桑村,海拔3000米)