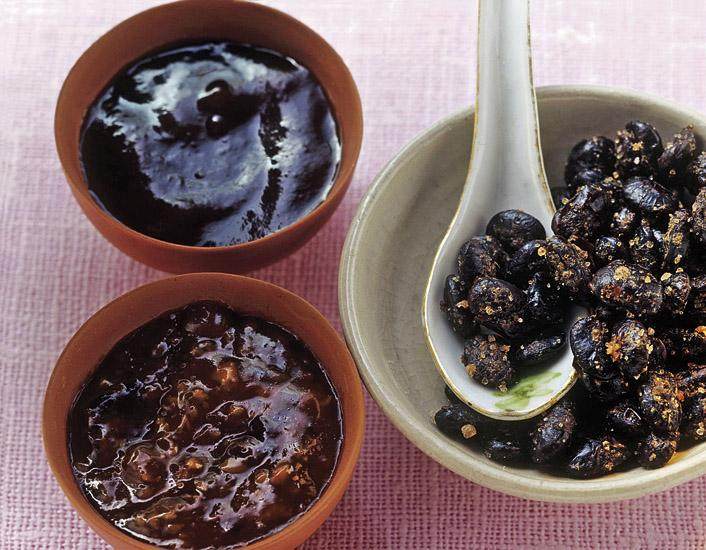

酱:又咸又鲜发酵糊

文章出自:博物 2012年第03期

“柴米油盐酱醋茶”从字面上理解,囊括了厨房里的精髓,也算是居家过日子的必需品。很多人以为,这里面说的酱是指酱油,因为在常用调味品中,酱油跟醋好似一对搭档。其实,这里说的“酱”并非酱油的简称,而是真的“酱”。

曾经是主菜

我们现在见到“酱”有很多种:番茄酱、辣椒酱、芝麻酱……基本上糊状、膏状的调味品,都可以称作“酱”。但追根溯源,真正的酱是以某些粮食、肉类和鱼虾为原料发酵而成的,这一点,它的名字就可以作证:“酱”字的下半部分是一个“酉”字,意为发酵变质。如此说来,那些未经过发酵的酱,并不算真正的酱。

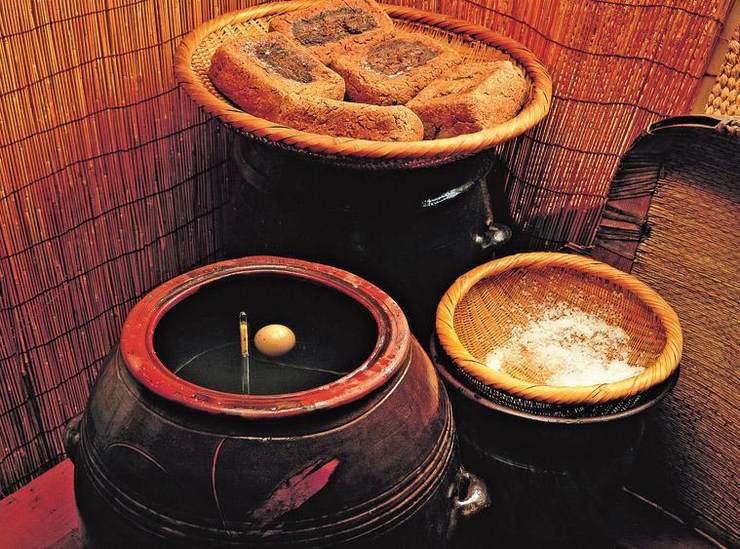

相传,黄帝时期人们就已经懂得如何制酱:将肉剁碎,加入盐和酿酒的酒曲拌匀,装进陶罐中,再用泥巴封口,放在太阳下晒3个月,就成了酱,只不过当时还不叫做“酱”,而称作“醢”(音海);而且,它在那个时候并非作为调料,而是菜肴。

醢在夏商时期非常盛行,要不商纣王也不会想出“醢刑”这种将人剁成肉泥的酷刑。到了西周时期,人们发现制醢的原料可以有很多种,于是醢开始丰富起来,出现了兔醢、鱼醢,甚至青蛙醢、田螺醢,王公贵族每日的膳食中,各式的醢俨然成了餐桌上的主菜。这也难怪,当时的烹饪方式,只有蒸煮两种,想吃出不同味道的菜肴,只能靠配不同的醢来实现。直到汉代以后,烹饪方式升级发展,醢才渐渐变为一种调味品,并改称“酱”。

责任编辑 / 郭亦城

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。