柽柳

妖灵不为祸 圣木知天时

标签: 草木庄园

奇树化作红柳娃

清朝乾隆年间,新疆乌鲁木齐郊外,一队行人正在绵延的沙丘中穿行。“前面有妖灵出没,然则不必惊慌,那妖灵害不得人的。”向导指着远处沙山说道。听者有心,队伍之中有位文士问起“妖灵”的模样和行踪。“这妖灵啊,只乌鲁木齐一带荒漠才可得见!”向导心情大好,滔滔不绝地讲了起来—“妖灵”实乃小人儿,仅有一尺余高,男女老幼皆有;待到沙丘中生长的红柳树开花时,小人儿们便摘了花枝盘成花圈,戴在头顶歌舞起来。有时这些“妖灵”也会去人类的营帐偷窃食物,倘若被人捉住,就会下跪哭泣。若是将捉来的小人儿关押起来,它们就会绝食而死。若是放归山中,它们也会边逃走边回望,直到确认人类并未跟踪而来,才会返回巢穴。文士听罢问曰:“这妖灵可有名号?”向导答:“不知其名。因形似小儿,喜戴红柳,民间俗呼为‘红柳娃’。”

询问“红柳娃”的正是清朝才子纪晓岚,虽是获罪发配新疆,他却沿途收集民风故事,日后编写在《阅微草堂笔记》之中。生于沙丘之间的红柳树,彼时被人们看作“行踪飘忽不定”的神秘植物—实则因遭风吹,沙丘的位置和形态时常变化,红柳与沙丘的相对位置随之改变,故而民间传说中红柳常与妖灵为伴,还有红柳成精化作人形的怪谈。

知雨傲雪得圣名

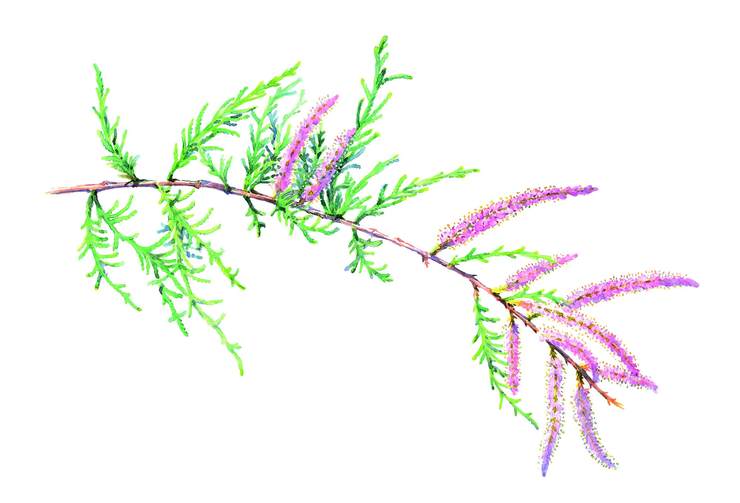

民间所谓的红柳,实则与柳树全无瓜葛,毫不沾亲带故。称为“柳”是由于其果实成熟时飘出飞絮,与柳絮颇相似,“红”则是因其枝茎常带红褐色。此树如今的中文正式名叫做柽柳。“柽”字读作“撑”,早在《诗经》之中就作为这种植物的名称出现,究其由来,是因为柽柳可谓“木中圣物”。

南宋时的博物学着作《尔雅翼》中言道:“天之将雨,柽先起气以应之,故一名‘雨师’。”“起气”应雨,是指雨季到来前,柽柳会散发出“红色烟幕”—这“烟幕”实际上是柽柳的花朵,每朵花都很细小,聚集起来,仿佛有红烟环绕在枝条之间。由于能够预告雨水到来,柽柳在民间又名观音柳,相传观音洒水,用的就是柽柳树枝。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。