天然玻璃 “内心不纯”也晶莹

外表亮晶晶 内心乱糟糟

自然界的大部分石头,都是由各种各样的矿物晶体组成的。每种矿物晶体的化学成分、原子排列都遵守固定的“套路”,内部结构井然有序,如同摆放整齐的一盒巧克力。而玻璃却不同,它们看似晶莹滑润,却没个正形,能被加工成各种样子,打碎后的玻璃渣也没有固定形状—这是因为玻璃内部的微观结构不同于晶体,而像一锅杂乱无章的“乱炖”。

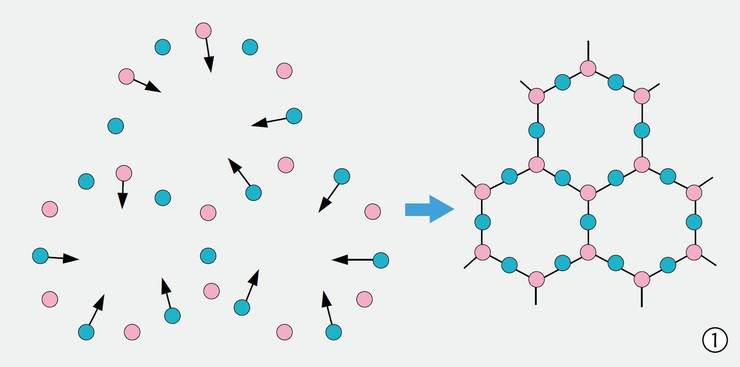

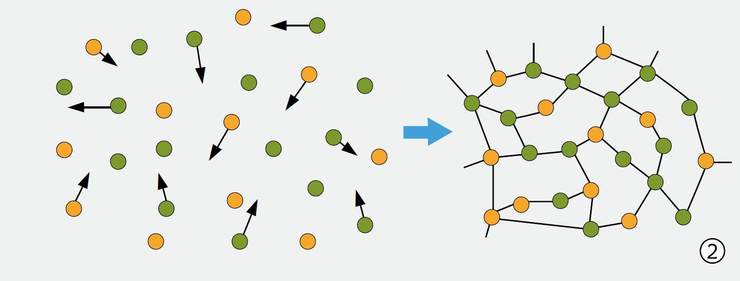

在物理学上,玻璃内部的这种状态称为“玻璃态”,组成玻璃的分子、原子排列得乱七八糟,同时整块玻璃又能保持自己的外形,不会像液体一样四处流动。也就是说,物理学上的“玻璃”是指物质的一种存在状态,没有固定的化学成分。具体到我们生活中的那类“玻璃”,主要是由石英、长石、石灰等几种矿物混合烧制而成的,成分以硅酸盐为主。

能“造”出玻璃的自然力量,主要是岩浆和火山运动。黏性越强的岩浆越容易形成玻璃,通常称为“火山玻璃”。一般来说,岩浆冷却过程中随着温度降低,原子们就开始自觉排好队形、安定下来,凝固后就成了矿物晶体。而那些黏性较强的岩浆,在冷却过程中原子之间的阻力增加太快,只有一小部分来得及形成晶体。至于剩下的许多原子,还在到处乱撞寻找自己该呆的位置时,就凝固了!于是它们都来不及排好队形,冷却后就成了乱糟糟的玻璃。

石头怎么变玻璃?

最晚在公元前2000年左右,人类就掌握了制造玻璃的法子。用来制作窗户、器皿和工艺品的普通玻璃,一般是由石英、长石、石灰等几种天然矿物,以及一些添加剂烧制而成的。生产时,先对配好的原料进行高温加热的“熔制”,使它们在高温下混合成为均匀、无气泡的玻璃液。之后对玻璃液冷却降温,并经过吹、压、拉、轧等工艺,使玻璃液凝固成所需要的形状,也就是玻璃制品的“成形”。再经过退火、抛磨等工序,就是我们见到的各种玻璃制品啦。

黑曜石玻璃:上古神器,天生犀利哥

人们最熟悉的火山玻璃,就是简称“黑曜石”的黑曜石玻璃了,它的主要化学成分是硅酸盐。在人们学会冶炼金属之前,闪着暗光的黑曜石曾经是制造工具、武器的上等材料。这要感谢它的两大优点:一个是5.5的摩氏硬度,这在常见的石头中已经算相当硬了;另一个就是黑曜石在强力敲击下裂开时,裂开处会呈现贝壳状的断口,断口处边缘锋利,拿来做刀片、矛头正合适。

责任编辑 / 董子凡

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。