四腮鲈

名满天下 古今有别

注:古文“腮”通“鳃”。本文遵从古籍原着,与四腮鲈相关处都用“腮”。

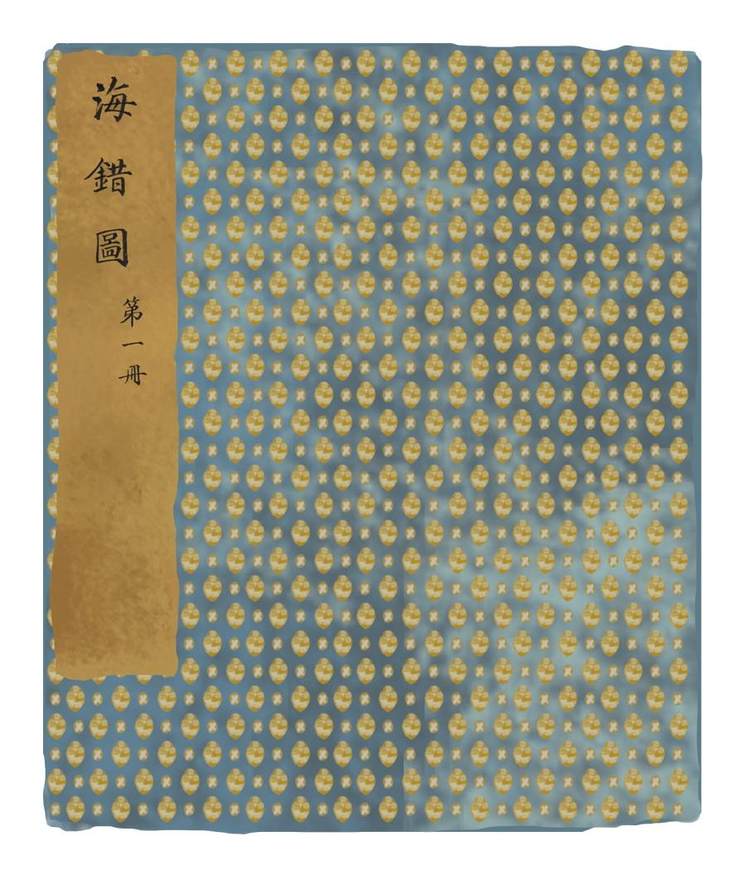

『海错图』是清朝康熙年间,由画家聂璜绘制的一组图谱。聂璜用生动的图片和文字记录了他在中国沿海亲眼所见、亲耳所闻的各种生物。时代所限,书中记述时有夸张,但妙趣横生,深受清朝历代皇帝喜爱。现分藏于北京故宫和台北故宫。

两个真鳃,两个假鳃

康熙六年,聂璜在松江客居,“得食四腮鲈,甚美”。据他说,这种鱼“长不过八寸(26.6厘米),侈口圆头而细齿,身无鳞,背列白点至尾。”总之是一种不大的、无鳞的、脑袋大嘴大的小鱼。最重要的是,它“腮四叠,赤色露外,此四腮之所以得名也”。从这几句描述可以确定,聂璜吃到的是杜父鱼科的松江鲈。

松江鲈鳃盖上有一红色褶皱,看上去像有四个鳃。

按今天的分类学命名法,松江鲈不能算鲈鱼,应该叫“某某杜父鱼”才对。但古人一直称其为鲈,科学界也就沿用古名了。它号称有四个鳃,其中两个只是鳃盖上的褶皱,不是真鳃。大部分鱼都有这褶皱,可松江鲈褶皱里的皮肤是红的,“赤色露外”,就像多出两个鳃一样,所以有了四腮鲈的别名。

吴淞江的上海段,被称为“苏州河”。

除却松江,到处都是

松江,就是今天的吴淞江。它源自太湖,流经苏州、上海,汇入黄浦江。人们总是神秘兮兮地说:“四腮鲈,除却松江到处无”,好像这种鱼是此地特产一样。

尴尬的是,松江鲈的分布其实广到出奇。辽宁、河北、山东、江苏、浙江、台湾、福建全都有,每个地理群体都有自己的产卵场。更尴尬的是,中国现在最大的种群不在松江,反而在鸭绿江。最尴尬的是,松江鲈连菲律宾、日本和朝鲜半岛都有,它在现代科学意义上的第一个标本就是在菲律宾采到的。

责任编辑 / 张辰亮

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。