年糕 过年的那口黏软弹滑

标签: 博物餐桌

年糕简史

年糕最早出现于周朝,只不过那时它还不叫年糕,而叫“粢”(音同词)。粢的做法,是把蒸熟的谷物捣碎,再揉压成饼,按现在的眼光看,有点儿像没有“八宝”的八宝饭。在汉代,粢又被称为“饵”和“糍”。如今各地小吃中,但凡带这两个字的,基本都具备类似形态——既软又黏的糕块状食物。

汉朝的粢主要原料是大米。米粒碎较粗大的称为“粒粢”,米粒碎很细小的则叫“粉粢”,粉粢已经跟如今的年糕很相似了。到了南北朝时期,市面上几乎只流行粉粢,当时的饮食典籍《食次》中记载:“熟炊秫稻米饭,舂之为米粢,勿令有米粒……”后来,研磨技术升级了。人们深感与其米蒸熟后再捣碎,还不如先把稻米磨成粉再蒸熟,于是便改用磨好的米粉来做粢。时至唐代,人们发现用糯米做出的“粢”黏性更大,吃着更软糯,便开始在原料中加入一定比例的糯米,乃至全部改用糯米,故而年糕在那时又叫“糯粢”。

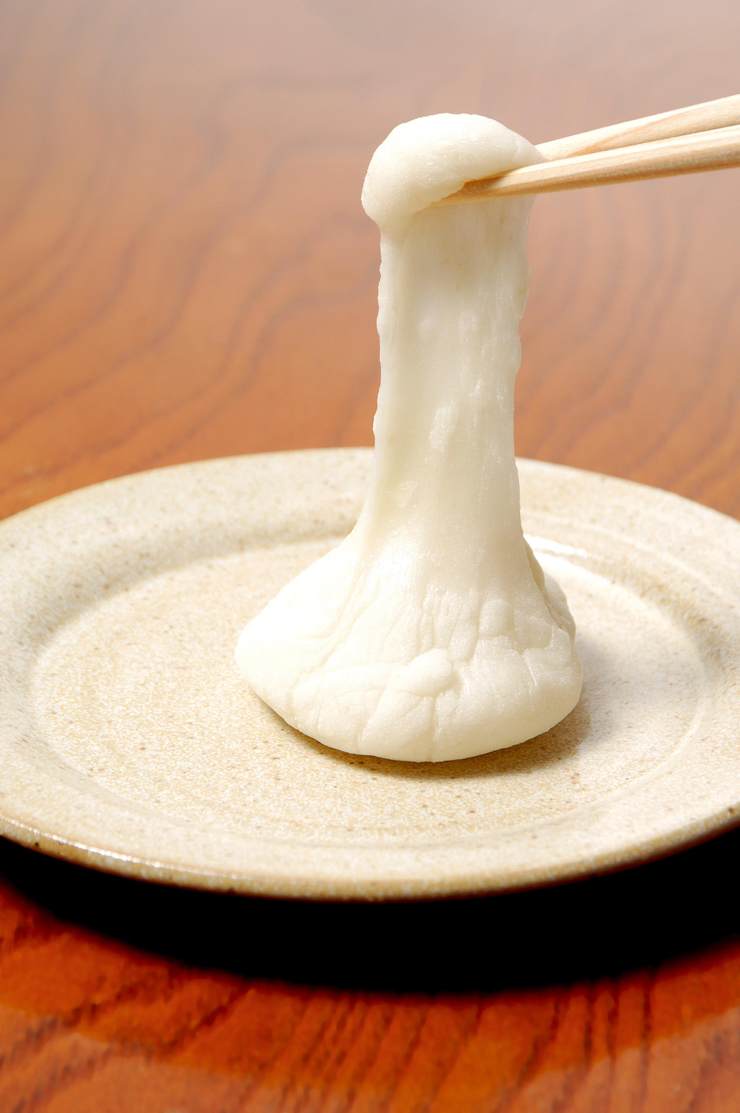

如今,北方制作年糕,仍然主要采用干磨米粉再蒸熟的古老方法。而在南方,明朝起就革新了技艺——像磨豆浆那样,先将米“水磨”成米浆,再用米浆制作年糕,质地会更加细滑。我们中国人喜欢怀旧不忘本,更有不少吃货专爱“最正宗的老字号”。所以尽管做年糕有了新方法,但用熟米捣成年糕的“初代目”技法,在各地都有传承。于是乎,中国年糕形成了如今人们所见的三大类——撒粉年糕、水磨年糕和舂年糕。

舂与揉:年糕弹滑的秘笈

“年糕”名字的由来,有很多版本的传说,但最终都归结到过年上。其实若非过年事大,年糕应该叫“黏”糕更合适。

责任编辑 / 郭亦城

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。