众口喧哗 五味杂陈:汉字中的五官(下)

标签: 文化文明

口吅品㗊,人声喧嚣

数年前,我在网上读了一篇谈碑帖的文章,作者叫“玉吅”,后面那个字,我竟不知怎么念,连忙查字典。不查不知道,“吅”有好几种字义:其一是“喧”的异体字(音义相同,字形不同),《说文解字》释为“惊呼也”;其二是“讼”的异体,是由“两张嘴”的字形引出了争辩之义;其三则是古“邻”字的异体,中国第一部楷书字典——南朝顾野王编纂的《玉篇》中收有“厸(邻)”,碑刻中变形为“吅”。所以,这简单的“二口”,其实是3个完全不同的字,恰巧共用了同一字形。根据“玉吅”本人的解释,他使用这个字,也是看中了它的多音多义:采用“玉喧”的读音,而取“玉邻”的意思。

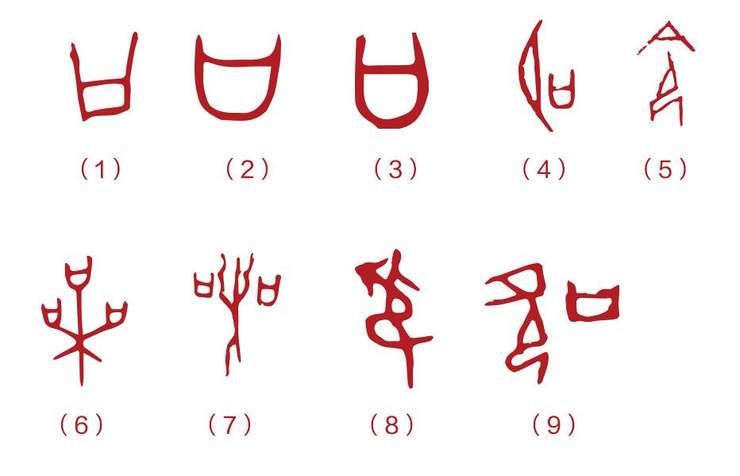

口字的甲骨文(1)、金文(2)、小篆(3),一脉相承、一目了然:是张开的嘴。“嘴”则源自“觜(zī)”,本义是指某些猫头鹰头上似角的耳羽簇,也曾作为“ ”的异体字,意为鸟喙。喙字通常特指鸟兽嘴,有时也被借用来指人嘴,如成语“不容置喙”,翻成大白话就是不许旁人插嘴。与嘴部相关的字还有“吻”,《说文》解释“口边也”,口的边缘即嘴唇,所以嘴唇相贴称作“接吻”。

口最显着的作用就是出声,汉字里对此还有细分:以“口”为偏旁的字,多用来表达“发出声音”;而表达说话言语之意的字,则多归于“言”部,我们以后再讲。但这个区分并不绝对,也有少数汉字用“口”表达言语的意思,多为会意字,比如“名”,甲骨文作 (4),从口从夕,表示夜晚目不能见,遇人则口报姓名;还有“命”,是“口”与“令”的结合,意义与“令”相通,令字在甲骨文中写作(5),上部是倒着的口,下部为跪着的人,正在领受吩咐。

古人常以数字三代表数量多、以口代表人,三张嘴的“品”,就是指很多人,引申为众多,再进一步引申为事物的种类、等级。《易经》有“品物流形”之语,品物即万物。而在金文(6)(喿)中,“品”直接表达了“许多张嘴”的意思,表示很多鸟儿在树上叽喳——其实就是后来的 “噪”字。

责任编辑 / 林语尘

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。